Por Pbro. Gustavo Irrazábal

Hasta ahora no hemos meditado especialmente sobre la Virgen, pero creo que ha llegado el momento oportuno. Este año, la solemnidad de la Asunción (15 de agosto) tendrá lugar en día sábado, y en una situación en que no podremos compartir la celebración presencialmente. Es fácil que esta fiesta nos pase desapercibida o sin el relieve de otros años más “normales”.

Es cierto que, a lo largo del año, se suceden numerosas celebraciones de la Santísima Virgen. Algunas de ellas nos dan la oportunidad, simplemente, de expresar nuestro amor a nuestra Madre, como sucede con la recurrencia anual de fiestas dedicadas a ciertas advocaciones (la Virgen de Luján, de San Nicolás, del Valle, de Lourdes, de Fátima, etc.), en las cuales la relación de María con determinados lugares, o culturas, o costumbres familiares, nos hacen experimentar de un modo más o menos espontáneo su cercanía.

Por supuesto que estas fiestas también sostienen nuestra fe, pero la piedad mariana requiere un fundamento sólido, para evitar que pueda ir vaciándose de sentido y decayendo en una afectividad superficial, la nostalgia inconsciente de la madre o de “lo materno”, o algo más grave aún.

En el Sínodo para la Amazonía, por ejemplo, tanto en el documento borrador como en documento final, hubo diversas menciones a la “Madre Tierra” en la religiosidad de los pueblos amazónicos, interpretándola como signo de la valoración de la naturaleza, de la mujer, de la vida, etc. La exhortación posterior del Papa fue más prudente. Pero luego se introdujo una imagen de la Pachamama en la Iglesia de Santa María en Traspontina, en Roma, suscitando perplejidad en muchos fieles, e incluso, algún incidente. Es que estas imágenes, aunque no pueden ser expresión de valores humanos, no dejan en claro la apertura a la trascendencia. La Pachamama es una diosa de la fertilidad, identificada con la tierra, o la mujer, como fuentes de la vida. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco menciona “la hermana nuestra madre tierra” (hermana antes que madre) como una criatura entre las otras. María no es una divinidad femenina, sino que es la madre del Verbo preexistente desde la eternidad (cf. Juan 1,1,), “aquella por quien recibimos al Autor de la vida” (Solemnidad de María Madre de Dios”). Si nosotros perdemos en nuestro culto a María esa consciencia de la trascendencia, podemos caer en un error similar, bajo apariencias cristianas.

Por eso son tan importantes y necesarias aquellas solemnidades marianas que nos invitan, a través de María, a la reflexión sobre las grandes verdades de nuestra fe. Una de ellas es la Asunción de María, una fiesta que comenzó a celebrarse en Jerusalén al final del s. V. En ella encontramos un núcleo que fue asumido por la fe del Pueblo de Dios a lo largo de los siglos: María participa ya hoy plenamente de la gloria de su Hijo. Mientras quienes mueren en la fe pueden gozar, una vez purificados, de la visión de Dios, aguardando la resurrección de sus cuerpos en el Último Día, la Virgen María está ya hoy en el Cielo en cuerpo y alma.

Pero no se dio la misma unanimidad para responder una pregunta: ¿cómo pasó la Virgen de este mundo al Cielo? ¿Fue o no a través de la muerte? En Oriente se difundió la idea de que la Virgen no murió sino que simplemente “se durmió” (“dormición”, Koimésis, y también “tránsito”), aunque otra tradición igualmente importante defendió la idea de que, como su Hijo, ella también había muerto, para participar también de su resurrección.

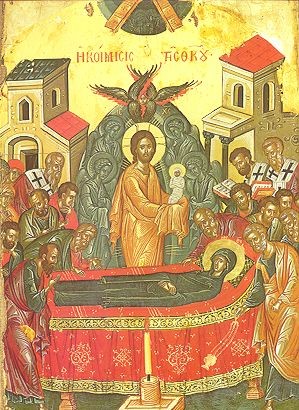

Aquí vemos el ícono de la dormición de Theófanes de Creta. La subida del alma de la Virgen no es el motivo principal del dibujo. Por el contrario, Cristo baja a la tierra y reclama el protagonismo que se debe al personaje que ocupa el lugar central. Cristo, sosteniendo una niña vestida con vendas (mortajas) blancas, recuerda de forma irresistible el icono de la Natividad del Señor del mismo autor, pero con la figuración invertida: allí era la Virgen el personaje central, y el niño Jesús el que aparecía con las vendas (como mortajas) blancas.

Cristo aparece aquí para recoger el alma de su madre y llevarla consigo al cielo. Si en la Navidad la humilde doncella de Nazaret daba su carne al Verbo de Dios que descendía despojado de su dignidad divina, ahora el Verbo de Dios, rodeado de ángeles y de poder, viene a dar la gloria eterna a su madre. Así, este ícono presenta el itinerario completo del fiel cristiano, que nacido a la Vida en el Bautismo es recogido por Cristo en su hora final.[1]

Más allá de esta diferencia, los pensadores cristianos continuaron elaborando la teoría de la glorificación del cuerpo de la Madre del Señor, hasta que por fin el Papa Pío XII, recogiendo los frutos de tantos siglos de reflexión creyente, definió el dogma de la Asunción de María a la gloria celestial (1 de noviembre de 1950, Bula Munificentissimus Deus). En ella, prudentemente, se limita a sostener:

“La Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”[2]

Como observa el P. L. H. Rivas, el Papa evita definirse sobre el final de la vida terrena de la Virgen (si murió o no). Tampoco habla de lo alto ni de lo bajo, ni de “ascender”, sino de ser asumida en la gloria de Dios.

Juan Pablo II, sin embargo, da un paso adelante en su catequesis del 25 de junio de 1997, sosteniendo que el hecho de que María fuera liberada del pecado original por singular privilegio divino no significa que haya recibido también la inmortalidad corporal. “La madre no es superior al Hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación” (n.3). Debemos pensar entonces que María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, debió compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención. Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte de su Hijo (ibid.).

Sin embargo, entre la idea de la “dormición” o el “tránsito”, y la muerte de la Virgen (incluso por causas naturales), la distancia no es tan grande como parece, si nos situamos en la actitud espiritual de la Virgen en el momento de dejar este mundo. Según San Francisco de Sales, la muerte de María se produjo como efecto de “un ímpetu de amor”. Cualquiera haya sido el hecho orgánico o biológico causante de su muerte, puede sostenerse que “el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una dormición” (n.5). Algo de lo cual quizás hayamos percibido algún reflejo en la paz y la esperanza con que tantas personas de profunda fe han afrontado el trance de la muerte.

Esta visión coincide con la convicción de algunos Padres de la Iglesia, reflejada en el ícono que presentamos anteriormente, de que “la muerte de María fue un acontecimiento de amor que la llevó a reunirse con su Hijo divino, para compartir con Él la vida inmortal. Al final de su existencia terrena habrá experimentado, como San Pablo y más que él, el deseo de liberarse del cuerpo para estar con Cristo para siempre (cf. Fil 1,23)” (ibid.).

Un reflejo de este misterio podemos verlo expresado en la Asunción de la Virgen del pintor español Bartolomé Esteban Murillo.

La Virgen, en el momento que entra en el Cielo, rodeada por los ángeles, tiene el aspecto casi de una niña. Es evidente que Murillo no tiene interés en representar la apariencia exterior de la Virgen: está pintando su amor, enfatizado por los colores cálidos que rodean su figura; un amor que permanece siempre joven, rebosando de vitalidad, intacto pese al sufrimiento atravesado, surgido victorioso de la muerte por especial privilegio de Dios, despegado ya del mundo y tendiendo con toda su fuerza hacia lo alto.

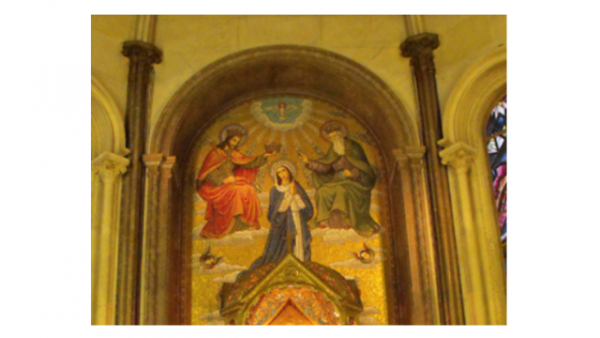

En este tipo de obra, sin embargo, no se hace explícito el contexto que la da su verdadero sentido. Se lo presupone en la fe del espectador. Por eso finalmente quisiera hacer referencia a otro motivo que surge del misterio de la Asunción y se difunde en el arte cristiano: la Coronación de la Virgen. Primero es sólo Jesús quien la corona. Pero desde el siglo XV, el acto de Coronación de la Virgen es presentado como obra conjunta de la Trinidad. Este tipo de imagen es el que encontramos en nuestro templo de Madre Admirable, como ejemplo de esta tradición secular.

Notemos que esta versión está estructurada por dos triángulos. Uno de ellos, con el vértice hacia arriba, es el que une las Personas Divinas (el triángulo es un antiquísimo signo trinitario). El otro, invertido, une al Padre, al Hijo y a María. Puede decirse que éste último es como el reflejo (invertido) del primer triángulo: la Trinidad que se proyecta, como en un espejo, en María, la Madre de Dios glorificada; y ésta ocupa el vértice inferior, es decir, es el reflejo humano del Espíritu Santo.

Otra versión, ligeramente distinta, es la que presenta Diego Velázquez. Las Personas divinas se encuentran todas en el mismo nivel, reflejando su igual dignidad. Pero el conjunto está dispuesto formando la figura de un corazón, impresión que se confirma con el gesto de María llevando su mano derecha, precisamente, al corazón. María ingresa plenamente en la corriente de amor que es propia de la intimidad de Dios, de la vida trinitaria.

Pero al contemplar a María en todas estas representaciones, no debemos verla sólo en cuanto persona particular. Dice el Concilio Vaticano II que “la Iglesia… la contempla gozosamente (a María) como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser”.[3] Ella es la imagen y la primera realización de lo que todos esperamos llegar a ser por la gracia de Dios: es decir, llamados a participar plenamente de la comunión con Dios, es decir, de la comunión entre las Personas divinas: por Cristo, ser hijos del Padre en el Espíritu. Y eso no sólo nos implica a nosotros como personas individuales, sino también nuestros vínculos de amor y comunión con nuestros hermanos.

Es más, al entrar María en el seno de la Trinidad, con ella entra la Creación entera. Como dice San Pedro: “Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia” (2 Pedro 3,13). Todas nuestras obras de caridad, todo lo que hayamos hecho por nuestros hermanos, todos nuestros esfuerzos por humanizar el mundo, incluyendo el arte, la ciencia, la técnica, y los demás logros humanos, todo ingresará en el seno de la Trinidad, será abrazado por el amor infinito de Dios.

Por eso, en momentos tan oscuros como los que vivimos, contemplar la Asunción de María es un llamado a la esperanza, para nosotros, para los que amamos, para nuestro país, para la humanidad entera, para la Creación. María es la señal en el Cielo que nos recuerda a cada instante a nosotros, que todavía peregrinamos en este mundo, el triunfo irrevocable del amor de Dios en Jesucristo.

Para reflexionar:

¿De qué modo vivo mi amor a María? ¿Procuro profundizar el sentido de ese amor?

¿Me esfuerzo por contemplar e imitar sus virtudes?

¿Trato, a través de María, de comprender y encontrar cada vez más a Jesús mismo?

¿Veo en María un signo y un motivo de esperanza frente al peligro del desánimo?

Para orar:

Solo la Niña aquella, la Niña inmaculada,

la Madre que del hijo recibió su hermosura,

la Virgen que le dice a su Creador criatura,

sólo esa Niña bella al cielo fue elevada.

Los luceros formaron innumerables filas,

tapizaron las nubes el cielo en su grandeza;

y aquella Niña dulce de sin igual belleza

llenaba todo el cielo con sus claras pupilas.

Nuestro barro pequeño, de nostalgia extasiado,

ardientemente quiere subir un día cualquiera al cielo,

donde el barro de nuestra Niña espera

purificar en gracia nuestro barro manchado. Amén.

[1] https://rezarconlosiconos.com/index.php/fiestas-marianas/la-dormicion-de-la-virgen (consulta: 12-08-20)

[2] D(h) 3903.

[3] Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n.103).

Deja tu comentario