Al cumplirse ciento cincuenta años desde que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, declaró a San José Patrono de la Iglesia Católica, el Papa Francisco convocó, el 8 de diciembre pasado, a un Año dedicado a este santo, que finalizará para esa misma fecha del presente año. Con motivo del aniversario mencionado, el Papa también dio a conocer una Carta Apostólica, Patris corde (“Con corazón de padre”), que comienza precisamente con estas palabras: “Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José»”. José fue realmente padre de Jesús, no en un sentido biológico, pero sí de otro modo no menos real y auténtico. Ésta es la verdad que Francisco nos invita a contemplar en San José: su figura “oculta”, ubicada en una “segunda línea”, pero que tuvo “un protagonismo sin igual en la historia de la salvación”.

Como sabemos, la historia de José converge con la de María en una situación de profundo dramatismo. En efecto, María se había desposado con este hombre perteneciente a la familia de David. El desposorio, en esa cultura, era un paso formal obligado previo a las bodas propiamente dichas, pero no daba derecho a la convivencia, de manera que suponía ya un deber de fidelidad. Sin embargo, estando en esa situación, María quedó encinta por obra del Espíritu Santo. San Mateo nos dice que “José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto” (Mateo 1,19).

¿Cómo podemos interpretar la decisión de José? Para algunos, José dudó de la fidelidad de María, y a pesar de ello, siendo un hombre misericordioso, no quiso que fuera castigada. Pero pensar que José pudo admitir semejante sospecha nos parece inaceptable. Otros sostienen que José, percatándose de la intervención divina, decidió apartarse para no interferir en los planes de Dios. Pero, ¿cómo podría haber imaginado José algo tan inaudito? Quizás exista una tercera posibilidad: que José haya quedado sumido en la perplejidad, atormentado, sin poder dudar de la virtud de María y sin poder encontrar otra explicación. Todos sabemos que, cuando quedamos atrapados en semejantes estados, hasta nuestros sueños se convierten en campo de batalla de nuestros sentimientos y pensamientos encontrados. Es probable que Francisco tenga en mente esta tercera posibilidad cuando dice: “José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María”. Angustia, imposibilidad de comprender…

Precisamente, ese sueño atormentado debió ser el de José, tormento del cual sólo logra liberarse por la intervención del Ángel, que apareciéndose en sueños le reveló la verdad que nunca hubiera podido sospechar de antemano: “José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo”.

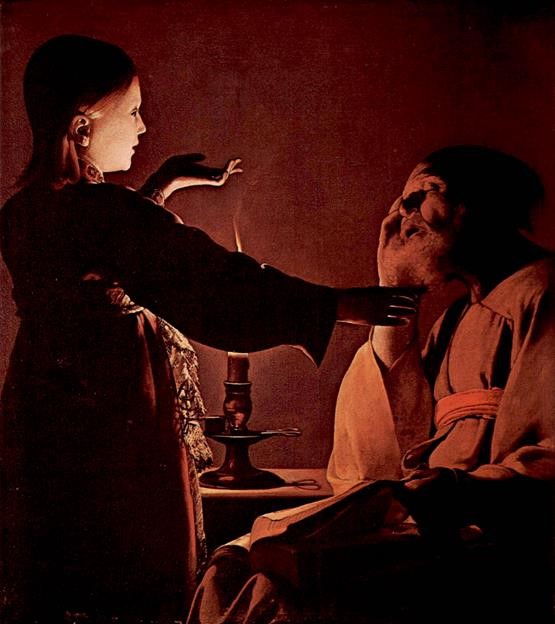

En este cuadro de Georges de Latour contemplamos una sugestiva interpretación de aquel episodio. El Ángel aquí es un niño –imagen de la sencillez– cuyo rostro vemos sólo de perfil, pero nos alcanza para apreciar su expresión distendida y sonriente. Los gestos suaves de sus delicadas manos parecen invitar a José a recobrar la paz. Su izquierda lo invita a elevar su mirada a Dios, para entender desde la fe la situación que atraviesa. Su mano derecha está dando una indicación, pero permanece relajada, como queriendo dar a conocer a José con suavidad, sin violencia, cuál es la voluntad de Dios. José, por contraste, es un anciano. Tiene la Biblia en su falda. Se ha dormido leyendo la Palabra de Dios afanosamente, hasta el agotamiento. Su expresión denota hasta qué punto ha estado absorbido

En este cuadro de Georges de Latour contemplamos una sugestiva interpretación de aquel episodio. El Ángel aquí es un niño –imagen de la sencillez– cuyo rostro vemos sólo de perfil, pero nos alcanza para apreciar su expresión distendida y sonriente. Los gestos suaves de sus delicadas manos parecen invitar a José a recobrar la paz. Su izquierda lo invita a elevar su mirada a Dios, para entender desde la fe la situación que atraviesa. Su mano derecha está dando una indicación, pero permanece relajada, como queriendo dar a conocer a José con suavidad, sin violencia, cuál es la voluntad de Dios. José, por contraste, es un anciano. Tiene la Biblia en su falda. Se ha dormido leyendo la Palabra de Dios afanosamente, hasta el agotamiento. Su expresión denota hasta qué punto ha estado absorbido

en sus pensamientos encontrados, sumido en su angustia. Somos testigos, sin embargo, del instante mismo en que este Ángel rescata de las tinieblas a este hombre justo, desorientado pero a la vez tan deseoso de obrar según el querer de Dios. No lo traslada al ámbito de la claridad meridiana, sino a esa mezcla de luz y sombra propia de la fe, y que está sugerida por la vela que arde discretamente en medio de la oscuridad.

¿Por qué en un sueño? Quizás porque en el sueño todo nos parece posible. Quizás porque el mundo de la vigilia está dominado por una lógica demasiado estrecha para poder dar suficiente lugar al Misterio de Dios. El sueño de José no lo aparta de la realidad, lo hace comprender su sentido más profundo. Por eso, al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. Al respecto, dice Francisco:

José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. «La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio».[1]

Latour mantiene una antigua tradición que representa a José como un anciano. Era una manera, inadecuada quizás, de proteger la fe en la virginidad de María y en la paternidad divina de Jesús. Pero esa convención conllevaba un costo: el rol de José quedaba reducido al aspecto legal de conectar a Jesús con el linaje de David, del cual era descendiente, y al de ser custodio de la Sagrada Familia en medio de los peligros y las necesidades de la vida (lo cual, dicho sea de paso, suponía un despliegue de energía y –en palabras de Francisco– de “creatividad” improbables en un hombre de edad avanzada). Como sea, esta función dejaba un poco en penumbra su vínculo de amor con su esposa y su hijo, y empobrecía nuestra comprensión de la realidad íntima de la Sagrada Familia.

Por ejemplo, en esta obra de Giotto, El nacimiento de Jesús (Capilla de los Scrovegni, 1302-05), podemos ver la imagen tradicional del José anciano. Sorprendentemente, es el único personaje en la escena que está durmiendo, aunque todos entendemos que no se trata sólo del sueño del cansancio, sino de aquel sueño en que el Ángel le muestra los caminos de la Providencia para su familia. Pero lo cierto es que en el centro de la atención se encuentran María y el Niño mirándose entre sí con ternura, José permanece de espaldas y como si fuera en cierta medida ajeno a ese vínculo de amor.

Por ejemplo, en esta obra de Giotto, El nacimiento de Jesús (Capilla de los Scrovegni, 1302-05), podemos ver la imagen tradicional del José anciano. Sorprendentemente, es el único personaje en la escena que está durmiendo, aunque todos entendemos que no se trata sólo del sueño del cansancio, sino de aquel sueño en que el Ángel le muestra los caminos de la Providencia para su familia. Pero lo cierto es que en el centro de la atención se encuentran María y el Niño mirándose entre sí con ternura, José permanece de espaldas y como si fuera en cierta medida ajeno a ese vínculo de amor.

Esto nos muestra hasta qué punto era necesario trascender la función legal y práctica de José, para profundizar en su figura de verdadero padre. Y de hecho, en el arte cristiano encontramos muchas y valiosas obras que han explorado con creatividad y entusiasmo este novedoso camino.

Una de ellas es la del famoso pintor barroco boloñés del s. XVII Guido Reni, San José y el Niño Jesús (1640), en la cual José sigue siendo un anciano, pero esta vez es presentado en una relación personal única y directa con el Niño, relación que se sostiene por sí misma sin la mediación de María, a quien, con audacia, el autor deja fuera de la escena.

En este cuadro, la expresión de José nos trasmite una indescriptible ternura. Ese rostro cansado, y marcado por el paso del tiempo, es todavía capaz de traslucir un verdadero “corazón de padre”. Y el Niño lo reconoce y le devuelve la mirada, esa mirada franca, confiada, sonriente, y en cierto modo única que los niños suelen dirigir a sus padres. En sus pequeñas manos, vemos una manzana, símbolo del pecado del hombre que Jesucristo, el Inocente vino a tomar sobre sí. José parece contemplar aquello de lo cual el Niño todavía no es consciente, y que descubrirá a medida en que crezca “en sabiduría y en gracia” (Lucas 2,52).

En este cuadro, la expresión de José nos trasmite una indescriptible ternura. Ese rostro cansado, y marcado por el paso del tiempo, es todavía capaz de traslucir un verdadero “corazón de padre”. Y el Niño lo reconoce y le devuelve la mirada, esa mirada franca, confiada, sonriente, y en cierto modo única que los niños suelen dirigir a sus padres. En sus pequeñas manos, vemos una manzana, símbolo del pecado del hombre que Jesucristo, el Inocente vino a tomar sobre sí. José parece contemplar aquello de lo cual el Niño todavía no es consciente, y que descubrirá a medida en que crezca “en sabiduría y en gracia” (Lucas 2,52).

Pero, como recién dijimos, superar la convención del José anciano, abrirá nuevas y valiosas posibilidades. En este sentido, podemos mencionar una pintura de particular encanto, ejecutada por un autor que mostraba una especial empatía con los niños. Me refiero a “La Sagrada Familia del pajarito”, de Bartolomé Esteban Murillo (1605), que se encuentra en el Museo del Prado.

En esta obra, de género costumbrista, la Sagrada familia es presentada como una humilde familia del siglo XVII. San José ha terminado de trabajar y, dejando detrás de sí su mesa de carpintería y sus herramientas, le dedi-ca a su hijo toda su atención amorosa. El Niño Jesús, con la sonrisa encantadora de la infancia inocente, llama la atención del pequeño perro mos- trándole un pajarito. La Santísima Virgen, mientras realiza su hilado, lo contempla con ternura, pero discretamente, disfrutando complacida del juego compartido entre el padre y el hijo. José es el padre adoptivo de Jesús, pero un verdadero padre, así como también es, castamente, un verdadero esposo. Gracias al arte de Murillo, vemos a la Sagrada Familia encarnada en el corazón de la vida cotidiana.

En esta obra, de género costumbrista, la Sagrada familia es presentada como una humilde familia del siglo XVII. San José ha terminado de trabajar y, dejando detrás de sí su mesa de carpintería y sus herramientas, le dedi-ca a su hijo toda su atención amorosa. El Niño Jesús, con la sonrisa encantadora de la infancia inocente, llama la atención del pequeño perro mos- trándole un pajarito. La Santísima Virgen, mientras realiza su hilado, lo contempla con ternura, pero discretamente, disfrutando complacida del juego compartido entre el padre y el hijo. José es el padre adoptivo de Jesús, pero un verdadero padre, así como también es, castamente, un verdadero esposo. Gracias al arte de Murillo, vemos a la Sagrada Familia encarnada en el corazón de la vida cotidiana.

Siguiendo esta línea del arte cristiano que busca profundizar el vínculo entre padre e hijo en seno de la Sagrada Familia, difícilmente podamos encontrar una representación más sugestiva de la relación entre José y el Niño Jesús que otra célebre obra de Georges de Latour que lleva por título “San José Carpintero” (Museo del Louvre, 1642).

Aquí también José es un anciano, pero todavía un hombre vigoroso, que conserva la destreza necesaria para el ejercicio de su fatigoso oficio. En esta escena intimista y familiar, el Niño Jesús ayuda a su padre a trabajar de noche, sosteniendo una candela. José, concentrado en su labor, casi no se percibe observado. Pero su hijo es todo ojos, lo observa de cerca, fijamente, con ese profundo amor y esa admiración sin límites que los niños suelen sentir ante sus padres, cuando éstos despliegan sus talentos y habilidades. Esa luz que brilla entre ellos hace visible una realidad interior: ese mágico momento de sintonía profunda y silenciosa entre los dos, padre e hijo. Y esa mano del niño cuyos dedos son atravesados por la luz, no es una ostentación vana por parte de La Tour de su habilidad prodigiosa en el manejo de la luz.

Aquí también José es un anciano, pero todavía un hombre vigoroso, que conserva la destreza necesaria para el ejercicio de su fatigoso oficio. En esta escena intimista y familiar, el Niño Jesús ayuda a su padre a trabajar de noche, sosteniendo una candela. José, concentrado en su labor, casi no se percibe observado. Pero su hijo es todo ojos, lo observa de cerca, fijamente, con ese profundo amor y esa admiración sin límites que los niños suelen sentir ante sus padres, cuando éstos despliegan sus talentos y habilidades. Esa luz que brilla entre ellos hace visible una realidad interior: ese mágico momento de sintonía profunda y silenciosa entre los dos, padre e hijo. Y esa mano del niño cuyos dedos son atravesados por la luz, no es una ostentación vana por parte de La Tour de su habilidad prodigiosa en el manejo de la luz.

Es el modo de mostrar que la luz de la alegría, que resplandece a través del cuerpo del niño y hace resplandecer su rostro, nace de su mismo interior. La Tour pinta un instante que quedará para siempre en la memoria de Jesús, como un recuerdo único e preciado.

Es de esa manera, a través de la paternidad “tierna” de José, y no al margen de ella, como Jesús descubre progresivamente a Dios mismo como su Padre del Cielo, a cuyo amor estará dispuesto a ser fiel hasta el final:

José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4). Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13). (PC 2)

En otro pasaje de esta carta, vuelve Francisco sobre este mismo tema, citando al escritor polaco Jan Dobraczyński, quien en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de san José (PC 7). Con la imagen evocadora de la sombra, el autor define la figura de José, que para Jesús es la “sombra”, es decir, el reflejo visible, del Padre celestial en la tierra. José lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos, de un modo semejante a como Dios en el desierto cuidaba a su Pueblo, Israel, «como un padre cuida a su hijo durante todo el camino» (Deuteronomio 1,31).

En otro pasaje de esta carta, vuelve Francisco sobre este mismo tema, citando al escritor polaco Jan Dobraczyński, quien en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de san José (PC 7). Con la imagen evocadora de la sombra, el autor define la figura de José, que para Jesús es la “sombra”, es decir, el reflejo visible, del Padre celestial en la tierra. José lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos, de un modo semejante a como Dios en el desierto cuidaba a su Pueblo, Israel, «como un padre cuida a su hijo durante todo el camino» (Deuteronomio 1,31).

José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12). De esta manera, en la vida oculta de Nazaret, y bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario (cf. Jn 4,34), de modo que, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia y se hizo «obediente hasta la muerte […] de cruz».

Sin duda, en la raíz de esta conducta de Jesús está grabado a fuego el ejemplo de José y de su ejemplar obediencia. Es posible imaginar que, en la conversación íntima de la familia, el relato de aquellas vicisitudes de su infancia habrá tenido lugar más de una vez, y que, como en el cuadro de Latour, el Niño Jesús habrá experimentado una admiración sin límites por la valentía y la solicitud de su padre en el cumplimiento de las indicaciones recibidas de Dios. En su madurez, Jesús llevaría ya encarnadas en su corazón aquellas mismas actitudes.

Y la fuente que da luz y dirección a la obediencia es, sin duda, la oración. En una conversación reciente sobre estos temas, alguien preguntaba cómo habrá sido la oración de José. La pregunta nos invita a imaginar con cierta libertad lo que no está expresamente narrado en la Escritura. Yo me lo imagino ante todo rezando en silencio, quizás simplemente elevando su corazón a Dios, sin palabras, en medio de las tareas cotidianas. Como María. E imagino a Jesús observando cada vez más consciente la oración de sus padres y participando cada vez más de ella, en casa, en la sinagoga, en el Templo. Cuando distribuyo la comunión me gusta mirar a los niños pequeños que se acercan de la mano de su mamá o su papá y los miran comulgar con los ojos abiertos de par en par, como arrobados. Imágenes que seguramente quedarán grabadas en su memoria para siempre. Así debió suceder con la oración de la Sagrada Familia. Lo que para nosotros es una gran lección. Como decía Pablo VI en una célebre homilía en su visita a Tierra Santa sobre el hogar de Nazaret:

Su primera lección es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que sólo Dios ve.[2]

Sería difícil no evocar en este contexto el célebre cuadro de Juan de Ribera, San José y el Niño Jesús (1630-1635, Museo del Prado). El Santo lleva en su derecha una vara floreada, símbolo de su predestinación divina a ser esposo de la S. Virgen, y lleva su derecha al pecho en señal de devoción, mientras su mirada se eleva al Cielo con una expresión que trasmite su total sumisión y disponibilidad. El Niño, en plena sintonía con su padre terrenal, mira en la misma dirección como absorbido por la contemplación del Padre Celestial, a quien ya precozmente, como nos narra Lucas, es capaz de reconocer. En sus brazos lleva las herramientas de carpintería de su padre. Entre ellas se destaca el martillo, quizás una alusión velada al destino de la Cruz, que el Niño ya de algún modo presiente y acepta.

Padre e Hijo mirando en la misma dirección, el mismo horizonte, el proyecto de Dios. Esta es también la idea central de la obra del pintor François-Jean-Baptiste-Benjamin Constant, San José, padre adoptivo de Jesús (1890, Iglesia Saint Martin, Villers-sur-Mer, France). José y Jesús están simplemente sentados juntos, contemplando un paisaje que adivinamos tan vasto y admirable como el que se extiende a sus espaldas.

Aquí José es representado como un hombre de mediana edad. Vemos una sierra a sus pies, en alusión a su oficio. A la izquierda del cuadro, un lirio nos recuerda su matrimonio virginal. El padre adoptivo y su hijo no se miran el uno al otro ni se dirigen la palabra, como acabamos de decir, pero los percibimos íntimamente unidos en medio del silencio, en una profunda comunión de afecto y voluntad que no necesita ya articularse verbalmente.

Aquí José es representado como un hombre de mediana edad. Vemos una sierra a sus pies, en alusión a su oficio. A la izquierda del cuadro, un lirio nos recuerda su matrimonio virginal. El padre adoptivo y su hijo no se miran el uno al otro ni se dirigen la palabra, como acabamos de decir, pero los percibimos íntimamente unidos en medio del silencio, en una profunda comunión de afecto y voluntad que no necesita ya articularse verbalmente.

Y esta referencia a la castidad de José me da pie para dedicar una palabra final a este tema, que ha sido tratado en Patris corde con especial originalidad. Francisco nos explica que la auténtica paternidad consiste en respetar la libertad del hijo, el misterio irrepetible que éste encierra, y guiarlo hasta que madure en su autonomía y pueda caminar por sí mismo, de modo que la tutela del padre ya no le sea necesaria. En esa entrega

desinteresada de sí, encontró José su plena realización y su felicidad.

Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. (PC 7)

Patris corde ha querido poner de relieve la auténtica paternidad de José en sus distintas dimensiones. Nosotros hemos recordado sólo algunas de ellas, y por eso estas breves pinceladas tienen la sola intención de motivarnos a una lectura personal y más completa de este documento. Pero podemos concluir diciendo que el Papa nos señala una última finalidad de su reflexión sobre la paternidad de José: en la sociedad actual, nos dice, “los niños a menudo no parecen tener padres” PC 7). Hay una crisis de paternidad. Y sin una experiencia positiva y profunda de la paternidad es difícil descubrir a Dios como Padre. En este contexto, el ejemplo de San José adquiere para nosotros una significación renovada. Él nos acerca a la experiencia de la paternidad de Dios y, a la vez, nos invita a ser padres para nuestros hermanos.

Que por intercesión de San José, la paternidad humana tierna, firme y generosa vuelva a encontrar su lugar en la sociedad y en la Iglesia, como testimonio de la paternidad de Dios.

Concluyamos con la sencilla y profunda oración con que el Papa cierra su homenaje a este Santo:

Deja tu comentario