Por Pbro. Gustavo Irrazábal

El relato evangélico de la transfiguración lo proclamamos el segundo domingo de la Cuaresma. Pero después, el 6 de agosto, tenemos una fiesta dedicada especialmente a este misterio, que recordaremos en la versión de San Mateo.

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, levantará aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos, y tocándolos, les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. (Mateo 17,1-8)

Ahora bien. En los tres relatos paralelos, al bajar del monte, Jesús y los tres discípulos se encuentran con otro episodio, extraño, terrible y embarazoso:

Cuando se reunieron con la multitud se le acercó un hombre y, cayendo de rodillas, le dijo: «Señor, ten piedad de mí hijo, que es epiléptico y está muy mal: frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar». Jesús respondió: «¡Generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí». Jesús increpó al demonio, y este salió del niño, que desde aquel momento, quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». «Porque ustedes tienen poca fe», les dijo. (Mateo 17,14-20)

Por el momento, dejemos de lado la vinculación entre ambas escenas, para concentrarnos en una constatación. El Evangelio de la Transfiguración ocupa un lugar de gran importancia, no sólo en Mateo, sino también en Marcos y en Lucas. Se lo ve como una revelación decisiva, y una experiencia única por medio de la cual Jesús quería preparar a los suyos para afrontar el escándalo de la Pasión. Esta importancia fue luego reconocida por la Tradición de la Iglesia, desde el principio y durante siglos.

Para nosotros, en cambio, la Transfiguración es un evangelio raro e incómodo. Por un lado, nos muestra a un Jesús diferente a aquél Jesús tan profundamente humano y cercano que hoy valoramos especialmente. Y además nos presenta a un Jesús que, alejándose de su habitual sobriedad, parece hacer ostentación de su poder de un modo que nos incomoda. Porque cuando Jesús hace un milagro, lo hace por el bien de los demás: los cura o los alimenta. Pero aquí pareciera que no hay justificación, que sólo busca impresionar a sus tres discípulos.

Ya desde la antigüedad los autores han procurado explicar el sentido de este prodigio. Por ejemplo, leemos en el sermón de Anastasio Sinaíta:

“El misterio que hoy celebramos lo manifestó Jesús a sus discípulos en el monte Tabor. En efecto, después de haberles hablado, mientras iba con ellos, acerca del reino y de su segunda venida gloriosa, teniendo en cuenta que quizá no estaban muy convencidos de lo que les había anunciado acerca del reino, y deseando infundir en sus corazones una firmísima e íntima convicción, de modo que por lo presente creyeran en lo futuro, realizó ante sus ojos aquella admirable manifestación, en el monte Tabor, como una imagen prefigurativa del reino de los cielos”

Aunque esta explicación sea correcta, nos deja un poco fríos. No entendemos bien el entusiasmo con que los antiguos cristianos hablan de la Transfiguración, y la representan en su arte casi obsesivamente. En la Cuaresma, el evangelio del primer domingo, el de las tentaciones del Señor, claramente nos impacta más que la Transfiguración que proclamamos el segundo domingo. La tentación nos resulta algo muy concreto; la transfiguración nos parece algo desencarnado y lejano. Y por ese motivo, la fiesta que celebramos el 6 de agosto también nos deja indiferentes. Hemos perdido la clave para entrar en ese misterio. Pero tenemos que preguntarnos: ¿Y si esa clave fuera algo decisivo para nuestra vida?

Digámoslo claramente: efectivamente lo es. Y esa clave tiene un nombre: la belleza. Nosotros hoy cuando hablamos de belleza, entendemos en primer lugar, y quizás exclusivamente, la belleza física, que puede ser deslumbrante, pero que es exterior e inevitablemente transitoria; a veces, incluso, puede ser peligrosa, engañosa, corruptora; en todo caso, indiferente desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, no es ese el concepto de belleza más importante.

Hay otra belleza más profunda, que coincide con el ser y con el bien, que es como su “irradiación”. En el Génesis, cuando Dios contempló el universo que había creado, “miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno” (1,31), es decir, muy bello. Porque Dios crea al mundo por amor, y lo hace participar de su propio ser, y por lo tanto todas las criaturas reflejan, cada una a su manera y en su propia medida, la bondad y la belleza. Y eso vale especialmente para el hombre, varón y mujer, que no son simplemente “vestigios” de Dios, sino su “imagen y semejanza”, sobre todo cuando viven en comunión entre sí.

Lo que la Biblia llama la “gloria de Dios” es precisamente la irradiación del ser de Dios, de su bondad y su belleza, como lo anuncia ya de un modo elocuente el mundo creado por sus manos, con una especie de himno al Creador, a la vez silencioso y casi audible. Esto es lo que celebran numerosos salmos, por ejemplo, el salmo 19,1-5:

Por eso, la belleza visible, en todas sus formas: la de la naturaleza, de un rostro, de una mirada, de una obra de arte… son como un llamado a elevar nuestro espíritu, salir de nosotros mismos, (eso es lo que significa literalmente “éxtasis”) y abrirnos a la trascendencia, abrirnos a la belleza de Dios. Y sobre todo, el amor de Dios que se revela a través de sus obras, la creación y la salvación constituye la verdadera y más profunda belleza. “Esplendor y belleza son sus obras” (Salmo 110).

Cuando el Evangelio nos dice que repentinamente el rostro de Jesús “resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz” no está intentando describir un fenómeno físico, como si Jesús se hubiera vuelto “fosforescente”, sino que está expresando con imágenes bíblicas una experiencia inefable: los apóstoles, por un instante, ven brillar en Jesús la gloria de Dios, tienen una evidencia directa de su divinidad: la luz, es decir, la belleza de Dios, resplandece a través de la humanidad humilde de Jesús.

Y aquí cobra sentido lo que nos decía Anastasio Sinaíta, que interpretaba la Transfiguración como un modo de preparar a los apóstoles para resistir el escándalo de la Pasión. La Cruz del Señor, en un sentido puramente humano, es la máxima fealdad: la del sufrimiento inocente, la injusticia, la crueldad. Pero esa fealdad exterior es transfigurada por el amor. Jesús convierte su Pasión en la manifestación suprema del amor de Dios. La Cruz se hace belleza, belleza del amor, belleza de Dios. ¡Salve Cruz gloriosa!

Estas reflexiones nos permiten apreciar la versión de la Transfiguración que nos legó Rafael Sanzio, (realizada entre 1517 y 1520) y que se exhibe en los Museos Vaticanos. El pintor y escultor del siglo XVI, Giorgio Vasari, opinaba que la Transfiguración fue la obra «más bella y más divina» de Rafael. Otros sienten rechazo por la complejidad de su composición, su estilo manierista, con gestos exagerados y poses retorcidas. Pero a nosotros nos interesa de qué manera puede Rafael ayudarnos a comprender este Misterio de nuestra fe.

Rafael tiene la originalidad de haber representado en modo simultáneo las dos escenas que, efectivamente transcurren al mismo tiempo, pero que los evangelios solo pueden representar de modo sucesivo: la Transfiguración y la curación del niño endemoniado. De esa manera Rafael resalta el vínculo y el contraste entre ambos hechos, y lo hace con un dramatismo tal que la acción parece desenvolverse ante nuestros propios ojos, como si la escena cobrara vida.

Lo que vemos en primer plano es el niño “endemoniado” (al parecer, epiléptico), su cuerpo contorsionado, sus músculos en tensión extrema, su rostro desfigurado, sus ojos extraviados, su boca abierta como en una mueca de agonía: a través de su pequeña figura torturada asoma una presencia extraña, inhumana y brutal. Nada puede haber más horrible, más expresivo de la fealdad del mal, que ver a éste ensañarse así contra un niño indefenso, empeñándose con todo su poder en destruirlo. En el fondo, Satanás busca suprimir el signo más elocuente de la bondad esencial del hombre creado por Dios: la pureza y la inocencia de un niño.

En la novela “El Exorcista”, el P. Merrin, ante la pregunta de su joven ayudante, el P. Damien, de por qué el demonio había elegido poseer una niña, responde:

Pienso que el objetivo del demonio no es el poseído; somos nosotros… los espectadores… cada persona en su casa. Y pienso que el fin es llevarnos a la desesperación; rechazar nuestra propia humanidad, Damien: vernos a nosotros mismos en el fondo como bestiales, como en última instancia seres viles y corruptos, sin dignidad; feos, indignos. Y aquí está el núcleo de todo, tal vez: la indignidad. Porque creo que la fe en Dios… es en el fondo una cuestión de amor, de aceptar la posibilidad de que Dios pueda amarnos…[1]

Vemos luego toda la desesperación reflejada en rostro del padre, ubicado inmediatamente detrás del niño, con los ojos desmesuradamente abiertos, y la del resto de la familia, que desde un segundo plano, dirige en vano sus gestos implorantes hacia los apóstoles.

Éstos, a quienes Jesús dejó solos al pie del Tabor mientras subía con Pedro, Santiago y Juan, forman un grupo en el lado izquierdo, abrumados y desconcertados, debatiéndose en la impotencia por no poder expulsar ese demonio y no poder dar respuesta al pedido angustiado de la familia.

En el ángulo izquierdo inferior, está el evangelista tomando nota de lo que ocurre, y advirtiéndonos con su mano que no nos acerquemos demasiado. Es peligroso que entremos en la escena sin estar preparados. No podemos enfrentar al demonio sin las armas espirituales adecuadas. Uno de los apóstoles presentes, sin embargo, les señala a todos la escena que se está desarrollando en la cima del monte, invitándolos a levantar su mirada con esperanza.

Allí vemos a Jesús transfigurado. Aunque no lo dice el Evangelio, Jesús aparece elevado sobre la tierra: es un modo de expresar la naturaleza divina del brillo que irradia desde dentro, que lo torna por así decirlo ingrávido, un vórtice de viento, nubes y luz (¿el Espíritu Santo?) que arrebata también a Moisés y Elías, representantes del Antiguo Testamento, que aparecen a su lado. En contraste, el exceso de la gloria de Dios vence la capacidad visual de los apóstoles quienes caen por tierra cubriéndose el rostro. Allí, en la cima del Tabor, se está manifestando el esplendor de la belleza divina que salvará al niño y devolverá la armonía a esa escena convulsionada y oscura.

Cuando Jesús baje del monte, liberará al niño del demonio que los apóstoles no habían podido expulsar. Porque al mal no se lo vence con poder, como si se tratara de dominar una técnica y unos ritos. A la fealdad del mal se la vence con el amor, la suprema belleza que todo lo transforma. El cuadro de Rafael puede gustarnos o no. Pero Rafael ha entendido el sentido de este Misterio, y con su obra nos ayuda a situar una escena que parece tan abstracta y desencarnada en el seno mismo de este mundo conflictivo, donde muchas veces parece dominar el mal, la injusticia, el sufrimiento inocente. Y sin embargo, allí donde un creyente, a través del amor, hace brillar la belleza de Dios, irradia su gloria, el mal retrocede incapaz de oponer resistencia.

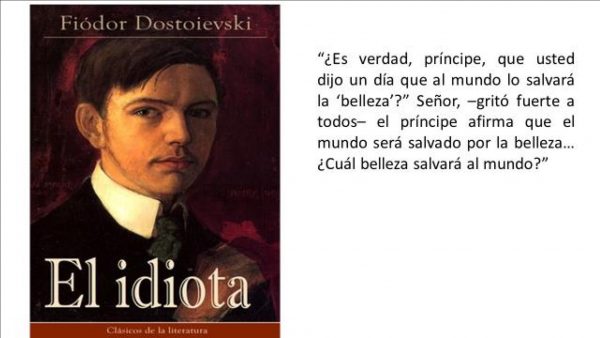

El Cardenal Carlo María Martini, dio su carta pastoral con motivo del Jubileo del año 2000 un título sorprendente, en forma de pregunta: “¿Qué belleza salvará al mundo?”. Como explica Martini en este texto, en la novela del escritor ruso Fiódor Dostoievski, El Idiota, o El Príncipe Idiota (18681869), el autor pone en labios del ateo Ippolit una pregunta dirigida al príncipe Myskin (considerado el “idiota” por su epilepsia y su simplicidad):

El príncipe guardó silencio, como lo hizo Jesús ante el cinismo de Pilato, cuando éste le preguntó: ¿qué es la verdad? (Juan 18,38). Pero Myskin está respondiendo con su vida, acompañando con infinita compasión a un joven que está muriendo de tisis: la belleza que salva es la belleza del amor que comparte el dolor.

Reconocer el amor de Dios como la belleza suprema, dejarse conquistar por Él y reflejarlo en la vida es el paso decisivo de la santidad. Mientras hacer la voluntad de Dios sea para nosotros mera cuestión de cumplir con deberes, ritos, devociones, servicios, en cuanto puro ejercicio de voluntad, será muy poco lo que podamos avanzar en el camino de Dios. Pero si somos capaces de abrir los sentidos del corazón a la belleza de Dios, nuestra vida será transfigurada por ella, (divinizada, deificada, como explicamos en otra meditación) a imagen de Jesús.

San Agustín exclamaba tras su conversión: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!”; y San Francisco en las Laudes del Dios altísimo, invoca al Señor diciendo: “¡Tú eres la belleza!” El mundo, la vida, nuestra vida, son esencialmente buenos y bellos, porque brotan de las manos amorosas de Dios. A nuestro modo, cada uno de nosotros, si queremos ser realmente santos, debemos abrir nuestros corazones a la belleza de Dios, la belleza que llama el no ser al ser y la belleza que salva.

Para reflexionar:

¿Soy capaz de mirar al mundo con los ojos de Dios y exclamar como Él: que todo lo creado es “muy bueno”?

¿Soy capaz de descubrir, en medio de las oscuridades del mundo, la bondad y la belleza de la vida, y de mi propia vida?

¿Soy capaz de apreciar la belleza del amor que brilla en la persona, la vida y la Pasión del Señor?

¿Me dejo transfigurar, transformar, por la belleza del amor de Dios que todo lo abraza y lo redime?

Para orar:

¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,

tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y

así por de fuera te buscaba; y, deforme como era, me

lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.

Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.

Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no

estuviesen en ti, no existirían.

Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;

brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera;

exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo;

gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; me

tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti.

AMÉN.

(CONFESIONES. San Agustín. Libro VII, 10,27)

[1] “El Exorcista”, de William Peter Blatty, citado por Goldberg, Jonah. Suicide of the West (p. 248). The Crown Publishing Group. Edición de Kindle.

Deja tu comentario