Por Pbro. Gustavo Irrazábal

El título de esta reflexión está tomado de una obra del escritor y académico irlandés C. S. Lewis.

En este libro autobiográfico, el autor relata cómo en ciertas situaciones en sí mismas ordinarias (una frase en un libro, un paseo por el campo, un pensamiento repentino) experimentó la alegría, como un acontecimiento fugaz y completamente inesperado, un gozo cuyo exceso le causaba en su corazón el dolor de una “puñalada”, la sensación de estar a punto de entrar en otro mundo apenas intuido, “otra dimensión”, y de lo cual luego quedaba sólo el recuerdo, porque no se dejaba retener. A diferencia de la felicidad, no permanecía; y a diferencia del placer, no se podía anticipar ni provocar. Pero esas experiencias misteriosas, como explica a lo largo del relato, lo llevarían finalmente vencer sus resistencias y abrazar la fe en Dios.

Cuando leí este libro, muchos años atrás, no entendí exactamente a qué se refería, hasta que una noche asistí a un concierto nocturno al aire libre en el cual se ejecutó la Novena Sinfonía de Beethoven. Y cuando llegó el momento en que, en el último movimiento, entró el coro y entonó la Oda a la Alegría, mientras el cielo se llenaba de fuegos artificiales, sentí la puñalada de la alegría en el corazón, tal cual la había descripto Lewis en su libro. Fue como si por un breve instante se hubiera corrido un velo y hubiera tenido la evidencia de que la alegría es la última profundidad de toda la realidad, incluso la de este mundo a veces tan complejo y doloroso.

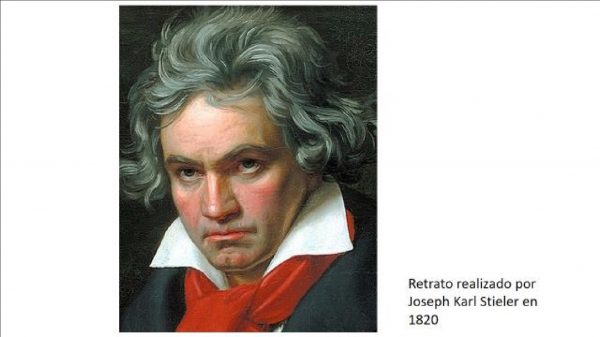

Como todos sabemos, Beethoven no era un hombre alegre. En su retrato más conocido su rostro exhibe la mirada dura, las facciones tensas y los labios apretados de un hombre de temperamento imprevisible e incontrolable.

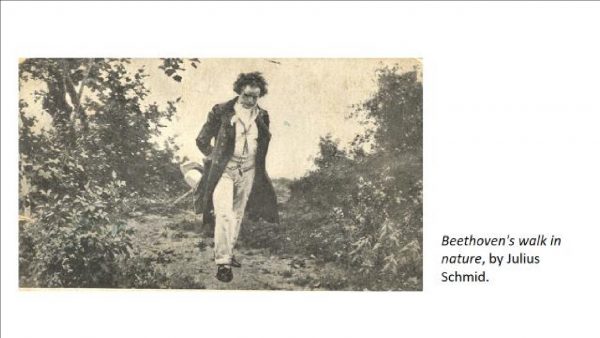

Este carácter había sido el resultado de una vida desgraciada: crecido sin cariño, en el hogar de un padre abusivo, torpe para la vida social, solitario, cambiante, colérico, incomprendido, desesperado y aislado por el avance implacable de la sordera. Sin embargo, era también un espíritu contemplativo, como muestra este cuadro (en torno a 1825) de sus paseos por el campo, y que queda reflejado en su Sexta Sinfonía, la llamada “pastoral”.

Aun así, ese hombre descubrió la alegría de la que hablamos, y lo hizo con una intensidad única, que describe en su 9° Sinfonía con un extracto de la Oda a la Alegría, del poeta Friedrich von Schiller (1759-1805). En ésta, su última sinfonía, Beethoven realiza el sueño acariciado desde su juventud, de poner música (¡y una música gloriosa!) a las palabras de Schiller, incurriendo en la audacia inédita para las convenciones del género de introducir un coro en el cuarto y último movimiento. Las palabras del poema dejan en claro qué quiere decir con su ferviente llamado a la alegría:

Alegría, hermoso destello de los dioses, hija del Elíseo!

Ebrios de entusiasmo entramos, diosa

celestial, en tu santuario. Tu hechizo une

de nuevo lo que la acerba costumbre había

separado; todos los hombres vuelven a ser

hermanos allí donde tu suave ala se posa.

La alegría no es aquí un mero estado de ánimo subjetivo. Es una realidad misteriosa que irrumpe desde fuera y desde arriba, súbita como un “destello” divino, que reconcilia con su “hechizo” a aquellos que el odio y el resentimiento (esa “acerba costumbre”) habían separado. ¿Pero de qué realidad se trata?

¡Abrazaos millones de criaturas!

¡Que un beso una al mundo entero!

Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe

habitar un Padre amoroso.

¿Os postráis, millones de criaturas?

¿No presientes, oh mundo, a tu Creador?

Búscalo más arriba de la bóveda celeste

¡Sobre las estrellas ha de habitar!

Esa alegría es el “presentimiento” de la gran Verdad: la existencia del Creador, que se da a conocer como un “Padre amoroso”, que habita “sobre las estrellas”, o sea, en la última profundidad de lo real. Si todos pudiéramos darnos cuenta de esto, seríamos capaces de participar de un gran gesto universal, un “beso” que uniría al mundo entero.

Y esta experiencia, efectivamente, está al alcance de todos nosotros. De hecho, con toda seguridad la hemos tenido. Pero, ¡qué poco entendemos a veces el misterio de nuestro propio corazón! Yo, a partir de la experiencia mía a la que hice referencia antes, reconocí otros episodios similares. En especial, algunas veces en que, después de un largo año de actividades, me reencuentro con el mar. En alguna mañana despejada, de mar sereno, cuando los primeros rayos del sol se reflejan sobre el agua en innumerables destellos, puros y fugaces, y respiro hondo por primera vez en mucho tiempo la briza fresca y salada, siento a veces esa “puñalada” de alegría que parece disipar por un instante toda la oscuridad y la pesadez del corazón. Es un instante al que no logro aferrarme, que no puedo repetir por más que me esfuerce, pero que queda presente como una luz en mi memoria. Y sé que no es puro sentimiento, sino una intuición que me remite a algo que está más allá de mí. ¿Quién de nosotros no sería capaz de encontrar en su vida experiencias semejantes?

Y así como en la meditación pasada veíamos la esperanza representada por aquella luz lejana de las estrellas, que nos llama desde la lejanía y nos pone en camino, la alegría de la que hablamos hoy también es una luz, pero una luz interior, infinitamente deseada y al mismo tiempo ya de alguna manera presente en nosotros, y que nos habla de Dios. Francisco, en su exhortación Evangelii gaudium, entiende perfectamente la audacia que implica su llamado a la alegría, que puede parecer una burla en medio de un mundo atravesado por el dolor y la amargura, pero responde a esta dificultad desde la fe:

Reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo.

Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias. (n.6)

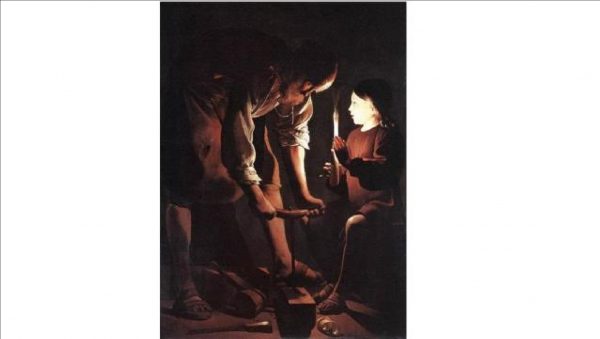

La alegría verdadera es más profunda que los estados de ánimo cambiantes, es al menos “un brote de luz” en la profundidad del corazón que nace de la certeza de ser amados personalmente por Dios. ¿Es posible ver plasmada en una obra de arte esta alegría, que estamos llamados a descubrir y eventualmente a “despertar”, como dice el Papa, en nosotros? Yo creo haber encontrado un buen ejemplo en una de las pinturas más conocidas del artista barroco francés Georges de La Tour, San José, carpintero (1642), que se puede visitar en el Museo del Louvre.

La Tour es un pintor “tenebrista”, por el modo en que predomina la oscuridad en muchas de sus obras, junto con la presencia de alguna poderosa fuente de luz, dando lugar a un juego de contrastes entre luz y sombra. Algunos ven una la alusión a la cruz en la herramienta que utiliza José (con forma de cruz), el martillo bien visible y la madera sobre la cual trabaja, mientras el niño Jesús sentado expresa la paciente aceptación de la Voluntad del Padre. Pero a mi juicio hay mucho más que eso.

Este cuadro presenta también una escena intimista, familiar, en la cual el niño Jesús ayuda a su padre a trabajar de noche. José casi no se percibe observado. Está concentrado en su trabajo. Pero el niño Jesús es todo ojos, y lo observa de cerca, fijamente, con ese profundo amor y admiración que los niños suelen sentir viendo trabajar a sus padres con destreza. Esa luz que brilla entre ellos hace visible una realidad interior: ese mágico momento de sintonía profunda y silenciosa entre los dos, padre e hijo. Y esa mano del niño cuyos dedos son atravesados por la luz, no es una ostentación vana por parte de La Tour de su habilidad prodigiosa en el manejo de la luz. Es el modo de mostrar que la luz de la alegría, que resplandece a través del cuerpo del niño y hace resplandecer su rostro, nace de su mismo interior. La Tour pinta un instante que quedará para siempre en la memoria de Jesús será único e inolvidable. Es de esa manera, a través de José, y no al margen de él, como Jesús descubre progresivamente a Dios mismo como su Padre del Cielo, a cuyo amor estará dispuesto a ser fiel hasta el final.

San Lucas tuvo una especial sensibilidad para descubrir momentos de ese tipo en la vida de Jesús. En una oportunidad en que los discípulos retornan de su envío, entusiasmados por el resultado, Jesús exulta de alegría:

En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido». (10,21)

Esos instantes misteriosos y privilegiados de alegría que surgen repentinamente en nuestra vida y pasan sin darnos tiempo a reaccionar, no son triviales sino extremadamente valiosos. Aunque, en un sentido pasen, y nos dejen heridos con el deseo de recuperarlos, permanecen sin embargo en la memoria como faro de luz que nos señala el camino hacia otra dimensión, “más arriba de la bóveda celeste”, como diría Schiller. En este sentido, la esperanza cristiana no es puro deseo, es el deseo de algo que ya de algún modo se posee, pues de lo contrario no se podría desear. No se desea sino lo que de alguna manera ya se conoce. La luz que nos llama desde lejos, la esperanza, y la luz que nos llama desde dentro, la alegría, quizás sean en el fondo una única y misma realidad.

Es esto lo que nos quiere decir San Agustín cuando nos exhorta a buscar la Verdad, la Luz, dentro de nosotros mismos, pero no en nuestros estados de ánimo, siempre tan volubles, sino en nuestra auténtica interioridad, nuestro “hombre interior”:

“Noli foras ire, en te redi, in interiore homine habitat veritas… trascende et teipsum”

“No quieras dispersarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad… trasciéndete a ti mismo” (De vera religione, cap. XXXIX, 72).

Para reflexionar:

¿Recuerdo momentos de mi vida en que he experimentado una profunda alegría?

¿He reconocido esos momentos como vivencias de encuentro con Dios?

¿Trato de descubrir ese “brote de luz” interior, aun en medio de las situaciones difíciles?

¿Vivo mi fe, la certeza de que Dios me ama, como fuente de alegría?

¿Cuáles son los obstáculos que me dificultan vivir la alegría cristiana?

Para orar:

Virgen y Madre María, tú que, movida por

el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en

la profundidad de tu humilde fe, totalmente

entregada al Eterno, ayúdanos a decir

nuestro «sí» ante la urgencia, más

imperiosa que nunca, de hacer resonar la

Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la

alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en

el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo,

cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste

plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y

recibiste el alegre consuelo de la resurrección,

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu

para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados

para llevar a todos el Evangelio de la vida que

vence a la muerte. para que la alegría del

Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y

ninguna periferia se prive de su luz. Madre del

Evangelio viviente, manantial de alegría para los

pequeños, ruega por nosotros.

Amén. Aleluya.

Deja tu comentario