Por Pbro. Gustavo Irrazábal

Introducción

La última de las solemnidades que prolongan e introducen el tiempo pascual en nuestra vida ordinaria es la del Sagrado Corazón de Jesús.

Hoy en día hablamos tanto del amor y la misericordia de Dios y de Jesucristo, que volver sobre el tema puede parecer dar vueltas en torno a una obviedad. Sin embargo, quien, como el sacerdote, dialoga con cierta frecuencia con los creyentes acerca de su fe, sabe que hablar del amor de Dios es más fácil que creer efectivamente en él. En efecto, es sorprendente ver cuántas personas tienen dudas acerca de su propia salvación. Algunas veces es una percepción vaga de la propia indignidad, pero generalmente se vincula a pecados concretos del pasado, quizás confesados repetidamente, pero que siguen pesando en la propia conciencia como el primer día. Hay creyentes que no pueden creer que sus pecados les hayan sido efectivamente perdonados por Dios.

A eso se suman con frecuencia los escrúpulos, la sensación de no estar nunca “en regla”, de que siempre se está en falta, aunque sea involuntario. El miedo al pecado, y sobre todo al pecado mortal, puede exceder el sano temor de Dios, es decir, la seriedad y el respeto con que debemos llevar nuestra relación con Él. Puede ser también que tengamos una mirada excesivamente dura sobre nosotros mismos, una falta de amor de sí, un desprecio hacia nuestra pequeñez y nuestra debilidad, que proyectamos inconscientemente en Dios: Dios no me puede querer mucho, sabiendo quién soy en realidad. Por eso, cuando ahondamos en la imagen de Dios que está en la base de este sufrimiento interior, encontramos un Dios que es más justo que amoroso, y su justicia se parece bastante a la justicia humana más dura e inclemente, una retribución implacable.

Por supuesto que por el otro lado están quienes toman el amor de Dios como un argumento fácil para la auto-indulgencia, imaginando un Dios que no exige nada, ni pone límites, y se conforma con que seamos “auténticos”, en el sentido que nosotros mismos definimos a nuestro arbitrio. Pero esta posición, ¿no será en el fondo una reacción, un modo de escapar a la pesadilla de una religión opresiva, obsesionada con el pecado, siempre enemiga de la libertad, ajena a nuestro deseo de felicidad? En una palabra, creer en el amor de Dios no es algo fácil ni completamente espontáneo. Lo espontáneo es creer en un Dios parecido a nosotros, que ama como nosotros, limitada y condicionalmente. Al verdadero amor de Dios sólo se lo alcanza a través de un camino interior de búsqueda, oración y contemplación.

El Sagrado Corazón de Jesús se extendió primero como una devoción popular antes de ser asumida y encauzada por la teología y el magisterio. Pero en el contexto de una fe asediada por las dudas sobre la salvación venía a cumplir una función muy necesaria. En un reportaje al Card. Carlo Martini, este gran biblista ya fallecido recordaba cómo en su infancia su madre lo levantaba temprano para ir a misa los nueve primeros viernes seguidos (sacrificio recompensado cada vez con un desayuno en el bar con croissantes), a causa de la promesa de salvación atribuida al mismo Jesús para quienes cumplieran con esta práctica. Y agregaba además que la primera serie de primeros viernes solía ser seguida por otra de igual extensión para asegurarse del resultado. Un testimonio elocuente de la angustia por la salvación que afectaba la vida de los creyentes en ese ambiente preconciliar.[1]

Nosotros vamos a acercarnos a esta devoción en las dos últimas reflexiones de este ciclo tratando de entender su auténtico sentido, sin dejar de señalar algunas ambigüedades, frente a las cuales tenemos que estar alerta para que no empañen el valor de aquélla para nuestra vida de fe.

1. El corazón de Jesús

La anécdota del Cardenal Martini nos muestra la importancia que tuvo y aún puede tener esta devoción, aunque también sugiere algunos peligros. Por un lado, permitía a los fieles recuperar la confianza en la propia salvación a través de una práctica religiosa accesible y en sí misma insospechable (ir a misa y comulgar nueve primeros viernes de mes).

La devoción al Sagrado Corazón tiene sus raíces en la Edad Media, y por lo tanto, no surge con las revelaciones que recibe la religiosa de la Visitación Santa Margarita María de Alacoque a fines del s. XVII (entre 1673 y 1675). Ella más bien continúa una devoción que recibe a través de la espiritualidad del fundador de la orden de la Visitación, S. Francisco de Sales. Pero sus visiones tienen lugar en un momento en que el movimiento jansenista estaba produciendo con sus errores un profundo daño en la Iglesia.

El jansenismo (del holandés Jansenio, 1585-1638) es una reacción al relajamiento de las costumbres y de la religiosidad de la época. Pero en su afán por exaltar la soberanía y la iniciativa de Dios, llegaba a sostener que los hombres estaban predestinados a la salvación o a la perdición más allá de su libertad. El designio salvífico de Dios no era, por lo tanto, realmente universal. Y el signo de estar predestinado a la salvación era el ser capaces de llevar una vida de exacerbado rigorismo y ascetismo. La misma duda sobre el perdón de los propios pecados y sobre la posibilidad de salvarse llevaba a un distanciamiento temeroso de de la Eucaristía.

En ese contexto, la espiritualidad del S. Corazón devuelve a los fieles la confianza en la eficacia universal del sacrificio redentor de Cristo; pone el acento en el amor de Cristo y la respuesta humana a ese amor, venciendo al temor paralizante; y promueve el acercamiento a los sacramentos, en especial, a la Eucaristía. En esto último podemos ver la relación íntima de esta fiesta con la anterior Solemnidad de Corpus Christi. De hecho, es en 1675, durante la octava de Corpus Christi, que Jesús finalmente se le manifestó a Santa Margarita con el corazón abierto, y señalándolo con la mano, exclamó:

“He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud.”

Tanto la profunda raíz de esta devoción en la tradición y la espiritualidad de la Iglesia como su valor en aquél preciso contexto histórico hicieron que se transformara progresivamente de una devoción privada a un culto público y oficial (Pío IX, 1856).

Pero ello no significa que (de un modo análogo al culto eucarístico) esta devoción no presentara algunos peligros. Quizás la mejor manera de presentarlos sea a través de una imagen:

Ésta es una obra del pintor mexicano José de Páez, que data de 1770. En ella puede verse a San Ignacio de Loyola y a San Luis Gonzaga adorando el Sagrado Corazón (ambos jesuitas, como el P. Claude la Colombière, quien acompañó a S. Margarita y colaboró a la difusión de esta devoción). Lo más impactante es que el corazón de Jesús está representado de un modo que no es sólo simbólico (la corona de espinas y la cruz) sino de un realismo anatómico crudo: pueden verse incluso las arterias y las venas que lo irrigan, además de la herida sangrante en su costado. Da la impresión que la adoración al Sagrado Corazón está muy cercana, en este tipo de representaciones, a la adoración de un órgano físico. La intención puede comprenderse: darle máxima concreción a la Encarnación, la realidad humana del Señor, frente al espiritualismo desencarnado del jansenismo. Y sin embargo, nuevamente estamos ante el peligro de cosificación de lo divino, como vimos que puede suceder con la misma eucaristía. La tentación de la idolatría, la ilusión de poder apropiarse de Dios, y de poder ganar la salvación con nuestras obras o prácticas religiosas más que por la gracia divina, está siempre al acecho.

Por eso es importante preguntarnos qué es el corazón. En nuestra cultura el corazón designa frecuentemente el mundo de los afectos y los sentimientos, como contrapuesto a la razón. Los sentimientos son vitalidad, cálida pero ciega; y la razón es luz, pura pero fría. Y da la impresión de que estamos ante una disyuntiva, debemos elegir una parte a expensas de la otra. Optar por el corazón nos hace auténticos, pero imprevisibles; optar por la razón nos hace formalmente correctos, pero impersonales.

Es más, el corazón ha pasado a ser sobre todo el símbolo del amor romántico (los “asuntos del corazón”, las “novelas del corazón”). Y finalmente, así como en el pasado se admiraba a quien ponía “a raya” sus sentimientos y los reprimía a través de la razón y la voluntad, hoy, en el extremo opuesto se celebra que el corazón triunfe sobre la razón. En esto residiría el verdadero coraje, elegir aquello que nos hace únicos (ya que nuestra razón es universal, la misma para todos, mientras que nuestros sentimientos nos distinguen de los demás).

La devoción al Sagrado Corazón, que en el cuadro de Páez se representa como intransigente con la sensibilidad y alejada del romanticismo, a veces ha caído en esta trampa de querer entrar en la cultura moderna apelando a una piedad sentimental y vacía, como podemos apreciar en las imágenes del S. Corazón que nos resultan más familiares.

En esta representación, la humanidad de Jesús aparece casi disuelta en una sensualidad pseudo-espiritual (sensualidad en el sentido de afectos no encauzados racionalmente). Por eso no es casual que la figura sea casi andrógina y desencarnada, etérea. Es una figura que busca reflejar servilmente un estereotipo popular, y que invita a encerrarse en el confort de la propia subjetividad. Esa sensualidad es exterior a nuestro verdadero corazón.

Ambos modos de interpretar la devoción al Sagrado Corazón –identificarlo por un lado con el órgano físico o en el otro extremo con vagos afectos piadosos– están muy lejos del sentido bíblico del término corazón. Éste indica en la Sagrada Escritura el centro vital de la persona, tanto de sus pensamientos como de sus sentimientos, aquello que define su existencia en todas sus dimensiones. El corazón es donde Dios se manifiesta y llama, y donde la persona libremente decide su destino eterno. En el corazón radica la actitud fundamental, que incluye sentimiento y pensamiento, interioridad y conducta exterior, y que da la orientación profunda a la propia vida: la opción por el amor de Dios, o en contra de él.

Pío XII, en su encíclia Hauretis aquas, sobre el culto al S. Corazón (1956) aclara que el mismo no se refiere directamente al corazón físico. Los evangelistas hacen notar que en Jesús la caridad asume todas las pasiones humanas, “el deseo, la alegría, la tristeza, el temor y la ira, según se manifiestan en las expresiones de su mirada, palabras y actos” (n.14). Es cierto que los relatos evangélicos se centran mayormente en las acciones y palabras del Señor, en su exterioridad. Pero a través de ellos es posible contemplar sus actitudes profundas y sintonizar con ellas.

Incluso hay momentos, pocos pero muy especiales, en que el foco se vuelve desde el exterior directamente a la intimidad de su corazón. Entonces se descorre ante nuestros ojos asombrados el velo de sus afectos. Y es allí donde aparece el sentimiento más profundo de su corazón, la fuente de toda la novedad del Evangelio: su compasión.

Esa compasión es de tal intensidad que le impide tomar distancia ante cualquier manifestación sufrimiento humano. Los Evangelios la designan con el verbo griego splangnízomai, que quiere decir, “estremecerse en las entrañas”. Es el sentimiento propio de una madre por su hijo, el amor entrañable, el amor que se siente en las vísceras. Su actitud de vivir para los demás surge de esa capacidad de dejarse conmover por la situación concreta de sus hermanos, de “ver” a aquellos que los demás, los que no conocen la misericordia, sencillamente no ven.

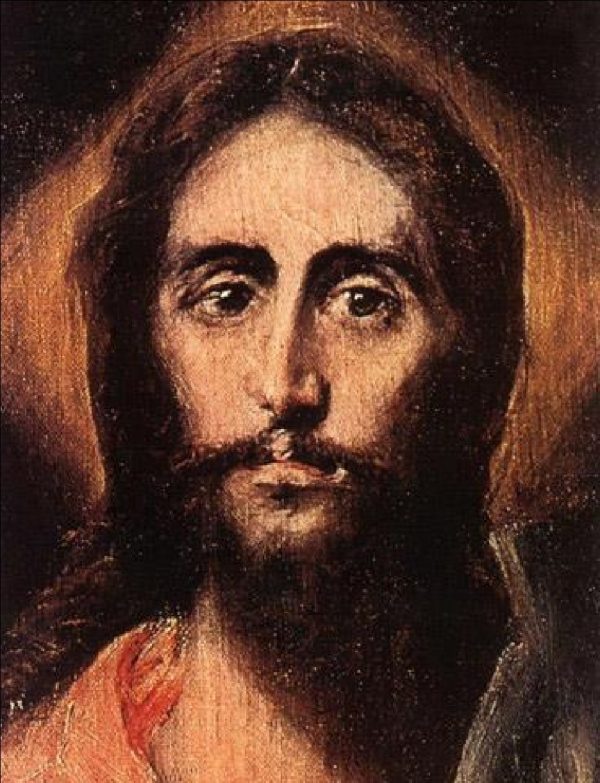

Narra, por ejemplo, Mateo que Jesús recorría todas las ciudades y pueblos anunciando la Buena Noticia, y “al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y agobiados como ovejas que no tienen pastor”. Es que los jefes religiosos muchas veces despreciaban al pueblo, que no cumplía la Ley como ellos. Jesús, en cambio, gracias a su compasión, era capaz de verlos en su verdadera y dramática situación de “ovejas sin pastor”, en su necesidad de ser comprendidos, orientados y devueltos a la esperanza. ¿Cómo sería esa mirada de Jesús, esa mirada misericordiosa capaz de “vernos” a nosotros, y de hacernos ver a su vez la profundidad de su corazón? Quizás tengamos una respuesta, en el rostro imaginado por el Greco para un cuadro, El Salvador (1614), que se encuentra en el Museo del Greco en Toledo.

En contraste tanto con la interpretación material del corazón de Jesús como con su reducción a lo sentimental, aquí el verdadero corazón de Jesús se hace presente a través de sus ojos, que son una especie de milagro de expresividad. El Greco no ha pintado los ojos del Señor: ha pintado su corazón. Como decía el documento de Pío XII que hemos citado, es la interioridad de su corazón, su amor ardiente, lo que se expresa en esa mirada que llega al alma del espectador contemplativo. Es la mirada de alguien que ha vivido y sufrido, el “varón de dolores” del texto de Isaías (53,3), y que por lo tanto nos entiende por experiencia, y puede abrazar todo nuestro ser con su misericordia, tanto nuestra debilidad como nuestro pecado. Se diría que en ese rostro se revela la auténtica humanidad de Jesús, humano como nosotros, y más humano incluso que nosotros (porque nuestra falta de misericordia y de capacidad de empatía es falta de humanidad). “Jesús revela al hombre lo que es ser verdaderamente humano” (GS 22)

No es posible encontrarnos realmente con el amor de Dios sino a través de la humanidad de Cristo, en el cual el amor de Dios se nos ha hecho visible y ha salido a nuestro encuentro. Es ésta la importancia del Sagrado Corazón para nosotros. Y cuando comenzamos a percibir ese amor, sentimos la necesidad de responderle con amor. A esto se refiere el llamado que nos hace el Señor a través de Santa Margarita María a “reparar” por su corazón herido. De esto trataremos en la meditación de mañana.

Para reflexionar

¿Alguna vez he sentido miedo a Dios? ¿Lo veo más como Padre o como Juez?

¿He dudado alguna vez de su perdón, pese a haberme confesado? ¿Siento angustia por mi salvación?

¿Confío en que su misericordia es más grande que todas mis faltas?

¿Soy capaz de reconocer en el Sagrado Corazón de Jesús, en la humanidad del Señor, la profundidad del amor de Dios?

¿Me siento realmente amado por Él de un modo personal e incondicional? ¿Experimento su “mirada” compasiva sobre mí?

Para orar

Desde la cruz redentora,

el Señor nos dio el perdón, y,

para darnos su amor, todo a

la vez, sin medida, abrió

en su pecho una herida y nos

dio su corazón.

Santa cruz de Jesucristo,

abierta como dos brazos:

rumbo de Dios y regazo en

la senda del dolor, brazos

tendidos de amor

sosteniendo nuestros pasos.

Sólo al chocar en las piedras el

río canta al Creador; del mismo

modo el dolor, como piedra de

mi río, saca del corazón mío el

mejor canto de amor. Amén.

2. Nuestra reparación al Corazón de Jesús

Dice Pío XII en Hauretis aquas que, si bien la devoción al Sagrado Corazón tiene raíces en la Tradición de la Iglesia, con Santa Margarita María adquiere sus características distintivas de consagración y de reparación. Sobre la consagración hemos hablado ya en la meditación sobre Corpus Christi, al referirnos al “culto espiritual” al que nos exhorta San Pablo, consistente en entregar a Dios “nuestros cuerpos”, es decir, nuestra vida entera, como “ofrenda viva, santa, agradable a Dios”. Éste es, precisamente, el culto que ofrecemos en la celebración eucarística, uniéndonos al sacrificio de Cristo y por medio de Él. Nos queda entonces profundizar en el sentido de la reparación al corazón de Jesús.

Como sabemos, Dios nos creó por amor a su imagen y semejanza, para que pudiéramos entrar en comunión con Él. Su designio final ha sido, entonces, el de “divinizarnos” o “deificarnos”, como hemos explicado en reflexiones anteriores. Y para tenía que dotarnos de libre albedrío, de modo que, a diferencia de los demás seres creados, fuéramos capaces de corresponder libremente a su amor. Pero hacernos libres implica un riesgo, porque así como podemos aceptar su amor, también podemos rechazarlo. Por eso, como dice un autor, nosotros somos el “riesgo de Dios”.[2]

Podría parecer, sin embargo, que dada la distancia infinita que nos separa de Dios nuestro rechazo no podría hacerlo Dios, porque Dios, como tal, es impasible, no está sometido al sufrimiento como nosotros. Sin embargo, la Biblia nos presenta el amor de Dios como un amor apasionado, que desea ardientemente ser correspondido, de modo que su rechazo por parte de su Pueblo suscita en Él ira, dolor, decepción. Es cierto que éstos son modos humanos de hablar, pero ellos apuntan a un Misterio real: la revelación nos indica que Dios, de algún modo, es afectado en lo más profundo de sí por nuestra indiferencia y nuestro rechazo. Y sin embargo, la Sagrada Escritura lo muestra siempre dispuesto a renovar su don, a conceder su per-don. Literalmente, Dios vuelve a darse a su Pueblo rebelde, una y otra vez.

Pero cuando Dios se hace hombre, se hace capaz de experimentar literalmente aquellos sentimientos apasionados propios del amor que anhela ser correspondido, y se hace capaz de experimentar de modo humano el sufrimiento profundo del rechazo. Amar es ponerse en manos de la persona amada, es jugarse entero, ponerse en sus manos, depender de su libertad, de su aceptación o su rechazo. Al hacerse hombre, Dios se vuelve vulnerable, es decir, capaz de ser herido por nuestra indiferencia, nuestra incomprensión o nuestro odio. El símbolo del Sagrado Corazón hace referencia a las heridas que inflige el rechazo en la humanidad de Jesús: la cruz, las espinas y la llaga del costado. Pero al mismo tiempo, a través de esas mismas heridas, el corazón herido se vacía de sí mismo. La herida del amor no aceptado, no lo hace desaparecer. Por el contrario, es la ocasión para que ese amor se derrame sobre todos los hombres.

Tal es el significado especial de la herida de la lanza en el costado del Señor (es decir, la que atraviesa el corazón) y de la cual, según testimonia el Evangelio de Juan, brotan sangre y agua (Juan 31,34), tradicionalmente interpretados como la Eucaristía y el bautismo, los sacramentos de la Iglesia. Esa vida que brota de su costado de Cristo tiene entonces la forma del per-don, es un amor que habiendo sido rechazado, se vuelve a dar. No castiga el odio recibido, como si amor y odio fueran dos rivales que combaten al mismo nivel, con las mismas armas, sino que amor supera el odio por su sobreabundancia. “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Romanos 5,20).

Es esta sobreabundancia de la gracia la que podemos ver reflejada en este Crucifijo, obra de Giotto.

Y encontramos el mismo motivo en infinidad de otras obras de la época, entre ellas, este anónimo sienes de 1350, que concentra todavía más su atención en el costado abierto del Señor. Es claro que no intentan reproducir el mundo natural, sino testimoniar la fe en la salvación.

Éstos son sólo dos de tantos ejemplos podrían mostrarse, en los que se ve cómo se interpreta en el arte cristiano la escena del Evangelio de Juan que narra cómo de la herida del costado del Señor brota la sangre y el agua. Nótese que se las representa manando con la fuerza de un torrente: el corazón abierto del Señor es la fuente de la salvación. De ahí el título de la encíclica de Pío XII, Hauretis aquas, “sacaréis aguas”, las primeras palabras de Isaías 12,3: “sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación”. El costado abierto del Señor es la fuente de la salvación para todos los hombres. El ímpetu de ese torrente de vida es la expresión plástica de la “sobreabundancia” de la gracia a la que se refería San Pablo. El amor salvador es verdaderamente universal; sólo quedarán excluidos de la salvación quienes se excluyan a sí mismos por no creer en el amor de Dios.

Pero entonces, si el Señor ha reparado las consecuencias del pecado por todos nosotros,

¿cómo es posible que tengamos todavía nosotros un deber de reparar por nuestros pecados? ¿Es que ha faltado algo al sacrificio de Cristo? Pretender reparar nosotros mismos, ¿no es un intento temerario de salvarnos a nosotros mismos?

El Sagrado Corazón nos invita a reconocer en sus heridas nuestro propio pecado. Porque nosotros, en cuanto pecadores, tomamos parte en ese rechazo de su amor, en la manera que cada uno sabe. Nuestro pecado no es una mera transgresión legal, sino que es haber faltado contra el amor de Dios. De este modo, Jesús ha cargado sobre sí, en su cuerpo de carne, no solo pecado del mundo, sino también nuestro propio pecado.

Las heridas físicas de su Cuerpo son sólo un signo exterior de la herida interior que nuestro pecado inflige en su Corazón. Sin embargo, esas mismas heridas son las aberturas a través de las cuales fluye el per-don, como esos “ríos de agua viva” que según el Evangelista Juan brotarían de su seno (Juan 7,37-39).

Pero el Señor no sólo repara por nuestros pecados, sino que nos hace participar de su reparación. Nuestra vida cristiana se transforma en reparación cuando comprendemos que Jesús no sólo nos ha amado primero, sino que su amor por nosotros ha tomado la forma del perdón por nuestro rechazo. Dice San Pablo:

La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. (Romanos 5,8-10)

Contemplando el Corazón de Jesús, caemos en la cuenta de haber sido “enemigos de Dios” (y de continuarlo siendo muchas veces), pero no para caer en el remordimiento estéril y amargo, sino para renovar nuestra conciencia de haber sido perdonados. De ese modo, nuestra respuesta de amor, en nuestra oración y en nuestra conducta, toman esa connotación de desagravio, y nos hace capaces de comunicar el perdón recibido a nuestros hermanos. Incluso aceptar con amor los dolores de la vida, los acontecimientos y situaciones que nunca hubiéramos elegido por propia voluntad, se convierten en un modo de reparar por nosotros y por todos, un desagravio al corazón de Jesús. De esa manera, no sólo recibimos la salvación de Cristo, sino que nos convertimos en partícipes activos de su obra salvadora.

Al principio de este ciclo de tres solemnidades posteriores a Pentecostés, dijimos que ellas eran como un eco de tiempo de Pascua, que nos ayudan a llevar la experiencia pascual al seno de nuestra vida cotidiana. Participar del Corazón de Cristo, aprender de Él, es el modo de prolongar su obra salvadora, para transformar nuestra vida y transformar el mundo. Como dice San Pablo: “completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Colosenses 1,24).

Para reflexionar

¿Alguna vez me he comportado como “enemigo de Dios” resistiendo en mi vida su presencia y su llamado?

¿Veo mis pecados como una falta contra el amor de Cristo que ha dejado huella en sus llagas?

¿Valoro el perdón que Cristo me concede precisamente a través de la herida que le provocó mi rechazo?

¿Vivo a partir de la conciencia de haber sido perdonado gratuitamente por Dios, buscando reparar por mi desamor y mi indiferencia?

Habiendo experimentado su perdón, ¿soy capaz de comunicarlo a mis hermanos, a quien me ha rechazado, herido u ofendido?

Para orar

Por la lanza en su costado

brotó el río de pureza,

para lavar la bajeza a que

nos bajó el pecado.

Cristo, herida y manantial, tu

muerte nos da la vida, que es

gracia de sangre nacida en tu

fuente bautismal.

Sangre y agua del abismo de

un corazón en tormento: Un

Jordán de sacramento nos

baña con el bautismo.

y mientras dura la cruz y

en ella el Crucificado,

bajará de su costado un

río de gracia y de luz.

El Padre nos da la vida, el

Espíritu el amor, y Jesucristo, el

Señor, nos da la gracia perdida.

Amén.

[1] http://www.30giorni.it/articoli_id_11061_l2.htm (consulta: 19.06.20).

[2] Somos el riesgo de Dios: Reflexiones sobre los límites de la Divina Misericordia – James V. Schall, S.J., Ignatius Insight, Febrero 25, 2011.

Deja tu comentario