Por Pbro. Gustavo Irrazábal

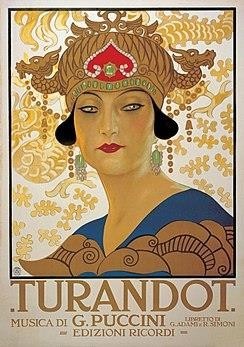

En la actualidad es habitual rescatar la importancia que tienen las narraciones en todas las culturas, incluso las más sofisticadas: los cuentos, mitos, leyendas, relatos, sagas, etc. Si ahondamos en nuestra memoria, con toda seguridad descubriremos la importancia que han tenido las historias en la formación de nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad, nuestra manera de ver el mundo y actuar en la vida. Sin embargo, a veces menospreciamos su importancia para la vida real, y relegamos las historias al ámbito de la fantasía, del entretenimiento, o de los pasatiempos infantiles impropios de una persona adulta. Por eso no está demás comenzar con una invitación a tomar en serio el cuento que vamos presentar brevemente, y que es el núcleo del argumento de la famosa ópera de Puccini Turandot.

Turandot es una princesa china de sobrecogedora belleza, que atrae pretendientes de todo el mundo. Pero la fría y cruel beldad pone una condición para conceder su mano: que el candidato resuelva tres enigmas. Si triunfa lo desposará, pero si fracasa, será inmediatamente decapitado. Año tras año se sucede el mismo sangriento espectáculo, cuando jóvenes nobles, encandilados por los encantos de Turandot, se exponen al peligroso desafío y pagan la osadía con sus vidas. El pueblo mismo, con el sucederse de las ejecuciones, queda preso de una morbosa fascinación por la muerte, a la que adora en el rostro pálido de la luna. Es el Reino de la Noche.

Pero, esta vez, al ver al joven príncipe de Persia, derrotado en la contienda, marchar hacia el cadalso, piden piedad a la gélida princesa. Pero ésta permanece insensible, y ordena seguir con la ejecución. Un príncipe tártaro que había sido despojado de su trono y que se encuentra anónimo entre la multitud (a quien llamaremos por ahora el Príncipe Ignoto), maldice al principio su crueldad pero le basta con verla para quedar completamente prendado de su belleza, hasta el punto de que acepta públicamente el terrible desafío. En vano intentan todos convencerlo de desistir: sólo el amor de Turandot puede devolverle sentido a su vida y está dispuesto a ponerla en juego por conseguirlo.

La princesa, antes de plantear sus enigmas, revela el motivo de su actitud: su antepasada, imagen misma de la pureza, fue sometida y asesinada por un bárbaro invasor. Ahora ella venga interminablemente su muerte, en cada uno de los que pretenden conquistarla. A continuación, confiada en que este extranjero, cuyo nombre desconoce, seguirá el mismo destino de los anteriores, plantea sus tres enigmas. Para su consternación, el Ignoto los resuelve uno por uno. Pero al ver la reacción desesperada de Turandot ante su triunfo, entiende que no basta haberla vencido en ese macabro juego de ingenio para lograr su amor. Entonces le propone un acertijo en el que vuelve a arriesgar su vida: si ella adivina su nombre antes del amanecer, él morirá.

La princesa, más cruel que nunca, amenaza con la muerte a todo aquél que retenga la información que desesperadamente necesita. Todos deben permanecer en vela buscando el nombre del Ignoto. Nessun dorma! (¡que nadie duerma!) es la orden, y también el título del área más famosa de esta ópera, en la que el príncipe a diferencia de la multitud, no expresa miedo, sino su infinita ansiedad porque llegue el alba y finalmente Turandot sea suya.

Il principe ignoto

Nessun dorma! Nessun dorma!

Tu pure, o Principessa,

Nella tua fredda stanza

Guardi le stelle

Che tremano d’amore e di speranza.

Ma il mio mistero è chiuso in me,

Il nome mio nessun saprà!, no, no

Sulla tua bocca lo dirò!…

Quando la luce splenderà,

Ed il mio bacio scioglierà il silenzio

Che ti fa mia!…

Voci di donne (le stelle)

Il nome suo nessun saprà…

E noi dovremo, ahimè, morir, morir!…

Il principe ignoto

Dilegua, o notte!… Tramontate,

stelle! Tramontate, stelle!…

All’alba vincerò!

vincerò! vincerò!

El príncipe desconocido

¡Nadie duerma! ¡Nadie duerma!

Incluso tú, oh Princesa,

en tu fría estancia

miras las estrellas

que tiemblan de amor y de esperanza.

Pero mi misterio está encerrado en mí,

¡mi nombre nadie sabrá! No, no,

¡sobre tu boca lo diré

cuando resplandezca la luz!

¡Y mi beso disolverá el silencio

que te hace mía!

Voces de mujeres (las estrellas)

¡Su nombre nadie sabrá,

y nosotras deberemos, ay, morir,

morir!

El príncipe desconocido

¡Disípate, oh noche! ¡Ocultaos,

estrellas! ¡Ocultaos, estrellas!

¡Al amanecer venceré!

¡Venceré! ¡Venceré!

El Ignoto presiente con razón la lucha interior de Turandot, quien antes de expirar el plazo, vencida por su propia debilidad se deja besar por su vencedor. Y siente al hacerlo que la vida para ella ha llegado a su fin; en ella se repite la trágica historia de su antepasada; ha quedado dominada, vencida, humillada. Ya no es más un ser divino, es simplemente humana.

Pero, en el preciso momento en que está por despuntar el alba, el príncipe Ignoto tiene un gesto inesperado: le revela su nombre: es el príncipe Calaf, hijo de Timur. El vencedor resigna su victoria. Ahora sí que su vida está en manos de Turandot. Es ella quien debe decidir. En la escena final, en el Palacio, delante del Emperador, éste pregunta a su hija si conoce el nombre del extranjero. Y ella le responde que, efectivamente, ha logrado averiguarlo: “Su nombre es… Amor”.

Un estallido de alegría inunda la escena, retomando la melodía de Nessun dorma, un himno a la esperanza, esta vez, transformado en un himno al triunfo del amor:

Amor!

O sole! Vita! Eternità!

Luce del mondo e amore!

Ride e canta nel sole

l’infinità nostra felicità!

Gloria a te! Gloria a te!

Gloria!

¡Amor!

¡Oh, sol! ¡Vida! ¡Eternidad!

¡Luz del mundo es el amor!

¡Ríe y canta bajo el sol

nuestra infinita felicidad!

¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti!

¡Gloria!

Este argumento, bajo un ropaje exótico, es una profunda y dramática reflexión sobre el amor. El trauma de la antepasada sometida lleva a Turandot a ver el amor como una ilusión que esconde sólo el afán de poder. Por eso se encierra en una actitud fría, orgullosa y distante. La dureza de su exterior es expresión de su terror y su debilidad interior. Pero el precio de semejante “pureza”, dura inhumana, no puede ser otro que la muerte, una muerte que vive en la amargura sin fondo de su corazón y a la que arrastra a todo aquel que pretenda acercarse.

Calaf impulsado por el amor, logra ver más allá de la coraza de frialdad asfixiante detrás de la cual ocultaba la joven su fragilidad, el combate interior entre el miedo y el deseo del amor. Por eso no se conforma con haber vencido el desafío de los enigmas, ya que Turandot hubiera visto su amor como un ejercicio de dominio sobre ella. Para demostrarle que se trata de verdadero amor y no de afán de poder, le concede la oportunidad de averiguar su nombre antes del alba. Él sabe, como canta en el aria Nessun dorma, que Turandot en el fondo de su corazón anhela el amor y la felicidad. Cuando ella finalmente se deja besar, enamorada pero al mismo tiempo sintiéndose derrotada y humillada, él finalmente le revela su nombre, poniendo la vida en sus manos. Permite que ella decida si él debe vivir o morir, si ella se refugiará para siempre en su soledad altiva y desesperada o se entregará al amor. En este gesto de Calaf, Turandot descubre un amor que no es dominio, sino don de sí al otro sin reservas, la única fuente de la vida y la felicidad.

Una vez que entendemos la densidad humana de esta ópera, naturalmente nos sentimos invitados a retomar la historia desde la fe. En el libro del Génesis, el relato de la tentación (cap. 3) nos narra cómo la serpiente inocula en Eva el veneno de la desconfianza sobre el amor Dios. Su mandato no es más que un engaño para retener al hombre bajo su poder. El amor no existe, es sólo una estrategia del poder. Por eso Eva ve que el fruto prohibido es deseable, extiende su mano y se apropia de él. Este gesto expresa una nueva y perversa lógica que entra en el mundo: amar no es darse en la esperanza de ser recibido y correspondido, sino que es apropiarse de lo que se desea; el amor es poder y dominio. Por eso el “castigo” del pecado original, será la amenaza permanente de esa forma desvirtuada del amor: “Sentirás atracción por tu marido, y él te dominará” (3,16). Ésta es la terrible secuela del pecado de nuestros primeros padres que pesa sobre nosotros: Si el designio oculto del que ama es la conquista, apropiarse del fruto codiciado, ¿tiene sentido entregarse a ese amor? ¿No es hacerse débil, vulnerable, dependiente, expuesto al dominio del otro? ¿No es mejor preservar la propia independencia para no ser herido o humillado?

En este detalle del cuadro del pintor protestante Lucas Cranach, el Viejo, “Adán y Eva en el Paraíso” (1531), vemos a Adán y a Eva mirándose a los ojos. Podría ser la mirada de dos personas que se aman de verdad. Pero, si miramos con atención, a la derecha descubrimos, casi invisible, la serpiente que ya ha inoculado su veneno en Eva. Ésta, habiendo sido seducida, adopta una actitud seductora para inducir a Adán a comer del fruto prohibido. Él la observa pensativo y quizás, triste: descubre por primera vez en su compañera alguien capaz de extraviarlo y, sin embargo, al mismo tiempo consiente y participa de su desobediencia. Para él también amar será dominar. Sus miradas no se están encontrando realmente. La comunión entre ellos ha sido rota.

Podríamos preguntarnos si no está aquí reflejado un peligro permanente para nuestras vidas. El amor verdadero nos invita a darnos a nosotros mismos. Pero de ese modo nos ponemos en las manos del otro y nos entregamos a su libertad. Nos hacemos vulnerables, nos exponemos a ser dominados o rechazados, y eso nos da miedo. Parece preferible encerrarnos en la autosuficiencia, dominar y no arriesgarnos a ser dominados. Eso equivale a renunciar al amor, como Turandot, embriagarnos con la ilusión de nuestra propia autosuficiencia. Pero el costo no es otro que la muerte, acallar en nosotros la esperanza de felicidad y de comunión que nos mantiene vivos.

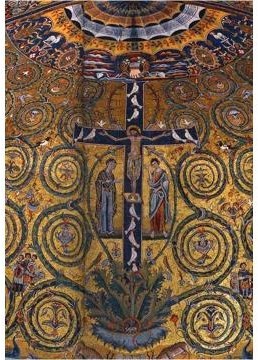

Jesús, como Calaf, vino a liberarnos de ese dilema sin aparente solución. Él nos reveló en la Cruz, de un modo insuperable, que el amor verdadero es entrega de sí. Él al venir a este mundo se puso en nuestras manos con la esperanza de ser aceptado, y cuando decidimos darle muerte, no retiró su ofrenda sino que renovó su amor en forma de per-don, literalmente, volver a donarse. Por eso la Cruz es muchas veces representada como el árbol de la Vida, la contrapartida de aquel árbol donde Adán y Eva encontraron la muerte porque eligieron el poder, “ser como dioses”, por encima del amor. Jesús, en cambio, nos enseña a elegir el amor verdadero, que es debilidad, pero una debilidad que nos da vida.

Éste es un ejemplo del motivo del “Árbol de la Vida”, que encontramos en la Iglesia de San Clemente en Roma y data de principios del siglo XIII. Jesucristo tiene extendidos sus brazos en un gesto de donación de sí, pone su pecho indefenso, su corazón, al alcance de nuestro rechazo. El amor se hace debilidad, pero debilidad de una fuerza infinita. En torno a ella se produce un estallido de fecundidad. Las aves de todo tipo que vienen a posarse en la Cruz como símbolo de quienes encuentran en el amor del Salvador el camino de la verdadera felicidad. Alrededor de la Cruz se expande la vid con los sarmientos espiralados, exhibiendo toda clase de bienes, que hablan de la sobreabundancia de la Vida de la gracia que brota del amor verdadero. Se trata de una invitación a revertir en nuestra vida la historia del paraíso perdido, vencer la tentación de la autosuficiencia para entrar en el nuevo paraíso: el del amor de Cristo, en cuya debilidad se nos revela “la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios” (1 Corintios 1,22-23).

En conclusión, la enseñanza de la Biblia confirma, con la profundidad propia de la fe, la historia que nos narra Turandot. Nunca debemos tener miedo a la debilidad del amor, como Dios mismo no tuvo miedo de hacerse débil para revelarnos su amor. Esta es la paradoja del amor: una debilidad que es, al mismo tiempo, fuerza irresistible. Como dice San Pablo:

“Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (2 Corintios 12,10)

Para reflexionar:

¿Soy capaz de amar a otros sin pretender dominarlos?

¿Soy capaz entregarme a ellos, aun cuando ese amor me haga sufrir?

¿Soy capaz de dejarme amar sin sentirme humillado?

Ante determinadas situaciones dolorosas, por ejemplo, haber sido herido, rechazado o defraudado en mi amor por otros, ¿he sentido la tentación de encerrarme en el orgullo y la autosuficiencia?

¿Descubro en el amor de Dios, recibido y compartido, la fuerza de la debilidad?

Para orar: Libra mis ojos de la muerte. (Liturgia de las horas; Vísperas)

Un himno en el que pedimos al Señor su Luz para no caer en la tentación del encierro: ser capaces de un amor que no busca poseer sino darse, un amor comprensivo con la debilidad de los demás, un amor confiado en la victoria de la Resurrección.

Libra mis ojos de la muerte;

dales la luz, que es su destino.

Yo, como el ciego del camino,

pido un milagro para verte.

Haz de esta piedra de mis manos

una herramienta constructiva,

cura su fiebre posesiva

y ábrela al bien de mis hermanos.

Haz que mi pie vaya ligero.

Da de tu pan y de tu vaso

al que te sigue, paso a paso,

por lo más duro del sendero.

Que yo comprenda, Señor mío,

al que se queja y retrocede;

que el corazón no se me quede

desentendidamente frío.

Guarda mi fe del enemigo.

¡Tantos me dicen que estás muerto!

Y entre la sombra y el desierto

dame tu mano y ven conmigo. Amén

Deja tu comentario