Por Pbro. Gustavo Irrazábal

Días atrás, durante una visita a la provincia de San Juan, el presidente Alberto Fernández hizo un comentario que despertó ásperas polémicas. En esa ocasión, proclamó: «Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años». ¿Pretendía rechazar el principio del mérito y elogiar la pasividad y la indolencia? ¿Proponía suplantar la responsabilidad personal por el asistencialismo que degrada a sus beneficiarios? Dejemos de lado por el momento el verdadero sentido de esta afirmación, que luego trataremos de responder ateniéndonos a las propias palabras del presidente.

Lo cierto es que, sea lo que sea lo que intentó decir, el modo polémico que utilizó para abordar una cuestión tan delicada, en un clima social tan enrarecido como el presente, provocaron reacciones comprensiblemente indignadas. Y fue precisamente en ese contexto, que se difundió el Angelus del Papa, que parecía reafirmar los dichos del presidente. En efecto, Francisco afirmó:

Muchos medios lo interpretaron como un aval implícito al discurso presidencial. Pero en realidad, el Papa no hacía más que comentar, en un mensaje dirigido a todo el mundo y no sólo a los argentinos, y de una manera enteramente clásica, la parábola de los obreros de la última hora (Mateo 20,1-16), que se proclamaba en la misa de ese domingo. Sé que escuchar esto puede ser insuficiente para quien abriga dudas de las verdaderas intenciones del Sumo Pontífice. Pero aquí nos vamos a focalizar en el sentido objetivo de sus palabras, y vamos a tratar de entender de qué manera deberían aplicarse a la vida personal y social.

***

El pasaje aludido en ese Angelus, es el que se suele denominar: parábola de los trabajadores de la última hora. Ésta presenta al propietario de una viña que sale muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en ella, y arregla con ellos un jornal de un denario. A lo largo del día vuelve a salir en varias oportunidades para contratar a otros, comprometiéndose a pagar “lo que sea justo”. Finalmente, hace una última salida al caer la tarde, es decir, cuando el día está acabando (y por lo tanto, ya no se entiende bien qué provecho adicional podía obtener contratando más trabajadores). Y todavía, a esa hora avanzada, encuentra en la plaza a algunos que estaban ociosos, y entabla con ellos un diálogo breve pero muy significativo:

«¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?».

Ellos les respondieron: «Nadie nos ha contratado». Entonces les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». (v.7)

Al terminar el día, el propietario ordena al mayordomo que empiece a pagar, comenzando por los últimos. Éstos, que apenas habían trabajado, reciben un denario. Cuando llega el turno de los primeros, éstos creen que recibirán proporcionalmente más, pero también reciben un denario. E indignados, protestan:

A nosotros también la situación que plantea la parábola nos suscita la impresión de que se está cometiendo una injusticia. Unos trabajan más que otros, y sin embargo, todos cobran igual. No nos convence la respuesta del dueño, cuando dice: “es lo que habíamos arreglado”, “con lo mío puedo hacer lo que quiero”, o “estás tomando a mal que yo sea bueno”. Porque no nos parece bueno, más bien nos parece arbitrario.

Pero las parábolas son así. Están concebidas para desafiar nuestro modo ordinario de pensar y llevarnos a una perspectiva superior, si tenemos la serenidad, la paciencia y la humildad de dejarnos cuestionar. Si lo hacemos, podríamos comenzar preguntándonos:

¿Por qué el dueño de la viña sale a buscar trabajadores no sólo a la mañana sino a lo largo de todo el día, incluso a la última hora? Evidentemente, su intención es contratar a todos, llamar a todos, más que su propio beneficio.

¿Por qué algunos recién fueron a trabajar a la viña a última hora? “Nadie nos contrató”, dijeron ellos. ¿Qué significa esta respuesta?

Es cierto que unos trabajaron más y otros, menos, y por lo tanto, entre unos y otros hay una diferencia de mérito. Pero ese mérito, sea mucho o sea poco, dependía de algo previo, no merecido, una oportunidad, un don, una gracia: la de haber sido llamados por el dueño de la viña. No todos recibieron la misma oportunidad. Unos fueron llamados al principio sin mérito propio, otros fueron llamados a lo último sin culpa propia. El dueño, claramente, en vez de confirmar esa diferencia pagando conforme al mérito, busca compensarla pagándole a todos lo mismo. ¿Es injusto?

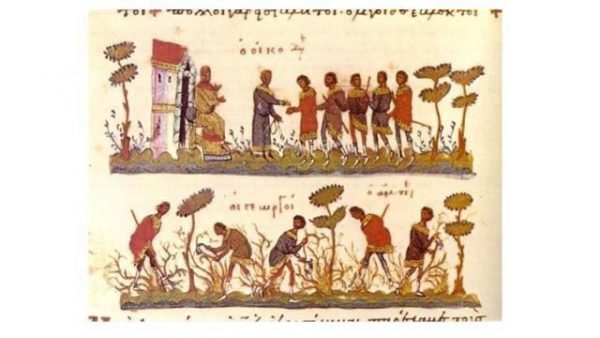

Como siempre, el arte religioso viene en nuestra ayuda para interpretar esta difícil parábola. Empezamos con una ilustración medieval bizantina.

En ella el relato se organiza en dos planos distintos. En el inferior, el plano terrenal, encontramos a los trabajadores abocados a su labor. Se miran unos a otros, quizás indicando que quienes llegaron primero recelan de los que llegaron al final, y miden los respectivos méritos. En el plano superior, se reproduce la escena de la paga de los jornales. Parece una manera implícita de indicar que la recompensa del trabajo responde a un criterio superior, no puramente terrenal o humano: el de la justicia misericordiosa de Dios. Una importante indicación de que para entender la parábola tenemos que tratar de entrar en sintonía con el pensamiento de Dios y deponer nuestros prejuicios.

En ella el relato se organiza en dos planos distintos. En el inferior, el plano terrenal, encontramos a los trabajadores abocados a su labor. Se miran unos a otros, quizás indicando que quienes llegaron primero recelan de los que llegaron al final, y miden los respectivos méritos. En el plano superior, se reproduce la escena de la paga de los jornales. Parece una manera implícita de indicar que la recompensa del trabajo responde a un criterio superior, no puramente terrenal o humano: el de la justicia misericordiosa de Dios. Una importante indicación de que para entender la parábola tenemos que tratar de entrar en sintonía con el pensamiento de Dios y deponer nuestros prejuicios.

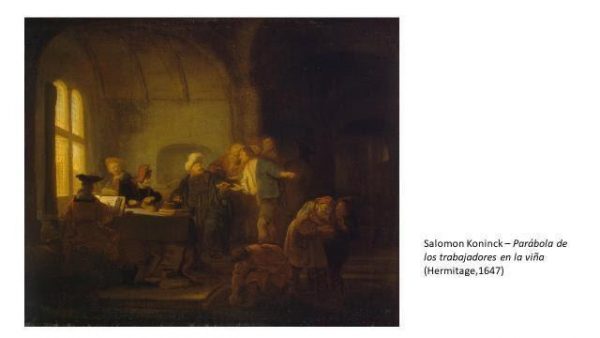

A continuación, vamos a contemplar dos cuadros que avanzan en esta línea. Uno de ellos pertenece a Rembrandt (1637), y se encuentra en el Museo Hermitage, San Petersburgo.

La pintura está probablemente sin terminar, y la luz crepuscular hace difícil percibir las formas con claridad. La poca luz se concentra hacia la izquierda de la escena, en la que se ve a los trabajadores de la primera hora increpando al dueño por sentirse injustamente tratados. A la derecha se encuentran los de la última hora, que ya han cobrado su jornal. Pero hay un detalle que parece a primera vista puramente ornamental, y sin embargo es decisivo. En frente a los de la primera hora, se encuentra un gato que está alejándose de la escena. En cambio, junto a los trabajadores de la última hora se encuentra recostado un perro, símbolo de la fidelidad. Una manera sutil de echar una sombra de duda sobre quiénes, al final del día, son los verdaderamente fieles. Quizás Dios encuentre más fidelidad y gratitud entre los convertidos al final, que en aquellos que estuvieron trabajando desde el principio. Quizás, también, la penumbra del cuadro nos esté indicando la dificultad que tiene nuestra mirada humana para entrar en el misterio de los corazones, y cómo debemos ser cuidadosos a la hora de apreciar nuestros méritos delante de Dios.

La pintura está probablemente sin terminar, y la luz crepuscular hace difícil percibir las formas con claridad. La poca luz se concentra hacia la izquierda de la escena, en la que se ve a los trabajadores de la primera hora increpando al dueño por sentirse injustamente tratados. A la derecha se encuentran los de la última hora, que ya han cobrado su jornal. Pero hay un detalle que parece a primera vista puramente ornamental, y sin embargo es decisivo. En frente a los de la primera hora, se encuentra un gato que está alejándose de la escena. En cambio, junto a los trabajadores de la última hora se encuentra recostado un perro, símbolo de la fidelidad. Una manera sutil de echar una sombra de duda sobre quiénes, al final del día, son los verdaderamente fieles. Quizás Dios encuentre más fidelidad y gratitud entre los convertidos al final, que en aquellos que estuvieron trabajando desde el principio. Quizás, también, la penumbra del cuadro nos esté indicando la dificultad que tiene nuestra mirada humana para entrar en el misterio de los corazones, y cómo debemos ser cuidadosos a la hora de apreciar nuestros méritos delante de Dios.

Finalmente, tenemos una célebre pintura sobre el tema obra del artista holandés Salomón Koninck (1647).

Esta obra es muy similar a la de Rembrandt, pero su interpretación de la parábola es más explícita. En el fondo, los trabajadores de la primera hora discuten con el propietario. El que está más cerca de este último señala a un anciano, inclinado por los años, que se aleja asistido amablemente por otra persona. Quizás sea una manera de enfatizar que el propietario lo ha contratado por pura caridad, que no le ha exigido a cambio lo que en la debilidad de su vejez no podía dar. A su lado, un personaje muy joven está agachado, quizás recogiendo una moneda, con la agilidad propia de la juventud. En este caso, podría tratarse de alguien demasiado joven para ser eficiente en la tarea, y sin embargo, ha recibido su jornal. El viejo y el niño presentan un claro contraste con los trabajadores quejosos, que son adultos en la plenitud de sus fuerzas. Nuevamente, se pone en evidencia la misericordia del dueño hacia cada persona en su particular condición, su sensibilidad ante la fragilidad y los límites de cada uno. Los que reclaman, en cambio, señalan a los que carecen de mérito de manera despreciativa y casi acusatoria.

Esta obra es muy similar a la de Rembrandt, pero su interpretación de la parábola es más explícita. En el fondo, los trabajadores de la primera hora discuten con el propietario. El que está más cerca de este último señala a un anciano, inclinado por los años, que se aleja asistido amablemente por otra persona. Quizás sea una manera de enfatizar que el propietario lo ha contratado por pura caridad, que no le ha exigido a cambio lo que en la debilidad de su vejez no podía dar. A su lado, un personaje muy joven está agachado, quizás recogiendo una moneda, con la agilidad propia de la juventud. En este caso, podría tratarse de alguien demasiado joven para ser eficiente en la tarea, y sin embargo, ha recibido su jornal. El viejo y el niño presentan un claro contraste con los trabajadores quejosos, que son adultos en la plenitud de sus fuerzas. Nuevamente, se pone en evidencia la misericordia del dueño hacia cada persona en su particular condición, su sensibilidad ante la fragilidad y los límites de cada uno. Los que reclaman, en cambio, señalan a los que carecen de mérito de manera despreciativa y casi acusatoria.

En ambos ejemplos queda claro que el propietario no obra contra la justicia sino que, como observa el Papa en su Angelus, la supera. No perjudica al que trabajó más, sino que le da lo acordado, lo debido a su mérito, el máximo. Pero también da lo mismo al que, según la justicia estricta, merecería menos. No es que perjudicó a los primeros, sino que benefició también a los últimos. En eso, demuestra especialmente su misericordia, su bondad. Incluso, habría que decir que con todos fue misericordioso al llamarlos. Y con todos, fue justo: con unos, recompensando sus méritos; con otros, los últimos, compensando su carencia de oportunidades, el tiempo en que sin culpa propia debieron permanecer ociosos.

En conclusión, la parábola de los viñadores de la última hora quiere enseñarnos que nadie puede merecer en sentido estricto la Salvación. La Salvación, la participación en la vida de Dios, es siempre un don, una gracia. Pero eso de ninguna manera le resta valor al mérito por las buenas obras, como demuestra, por ejemplo, la parábola de los talentos. Existe el mérito, pero es un mérito fundado en la gracia. Hasta el mérito ante Dios es una gracia, porque el mérito es la posibilidad que Dios nos brinda de ser protagonistas de nuestra Salvación. Dios nos da la gracia de merecer. Por eso, cuando obramos con bondad, con caridad, esas obras son realmente nuestras, y al mismo tiempo, son realmente de Dios. Son gracia y son mérito al mismo tiempo.

***

A la luz de esta verdad podemos comprender cómo es posible que alguien que ha vivido alejado de Dios toda su vida, pueda convertirse en el último instante y entrar en el Cielo, igual que alguien que ha vivido toda su vida en la fidelidad a Dios. Ante este pensamiento es fácil que nos surja una objeción: ¿cómo puede ser que unos y otros al final sean tratados del mismo modo? Pero quien se hace tal pregunta todavía no ha comprendido que la fidelidad del fiel es ante todo gracia, tanto como la conversión del rebelde con su último aliento.

En la Divina Comedia, esta cuestión es abordada de un modo especial en los personajes que Dante y su guía Virgilio encuentran en una zona que precede el Purgatorio propiamente dicho, y que los comentaristas llaman “Antepurgatorio”. En él, Dante ubica a aquéllos que fueron tardos para convertirse, y que están cumpliendo con una larga preparación para poder luego comenzar el penoso ascenso por la escarpada montaña del Purgatorio. Uno de ellos es Manfredi de Suecia, rey de Nápoles, que Dante describe como un soldado rubio, apuesto, pero con una terrible herida de espada en la frente y en el pecho. Manfredi había sido en vida un gran pecador, disoluto, herético, y enemigo de la Iglesia y del papa, que encontró la muerte luego de ser derrotado por las fuerzas al servicio del pontífice en la batalla de Benevento (1266).

Dante, al saber quién es, queda estupefacto: ¿Cómo es que alguien que ha llevado una vida tan desarreglada no se encuentre en el Infierno, sino que esté en el Purgatorio, es decir, transitando el camino hacia el Cielo? Manfredi responde:

“Mis pecados fueron horribles, pero la bondad infinita tiene brazos tan grandes, que acoge a todo el que se vuelve hacia ella” (Purgatorio, III, 121-123). Luego, Manfredi cuenta que sus seguidores lo habían enterrado cerca de Benevento, su patria, pero el papa, que lo había excomulgado en vida, lo hizo desenterrar y arrojar sus restos fuera del Reino de Nápoles en un acto de venganza póstuma. En la figura de Manfredi, trabajador de la última hora, Dante se asoma al misterio de la misericordia infinita de Dios, que desborda las ideas demasiado humanas de la justicia, presentes incluso en muchos “trabajadores de la primera hora”, en este caso, pastores de la Iglesia.

Aquél que se sienta escandalizado de la misericordia divina hacia el pecador, viéndola como un agravio a los propios méritos y la propia observancia, en realidad todavía tiene su corazón lejos de Dios. No obedece a Dios por amor a Él, no entiende que estar con Él es de por sí la verdadera paga. Necesita sentirse superior a otros. En la obediencia no hace más que buscarse a sí mismo.

***

Luego de este recorrido, podemos preguntarnos de qué manera esta enseñanza evangélica podría aplicarse a la vida social. Y para ello retomemos el discurso del presidente, quien explicó sus dichos sobre el mérito de la siguiente manera:

«El más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Mientras eso no ocurra en la Argentina, no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias».

Podemos discutir sobre la prudencia en la elección de las palabras, el tono innecesariamente confrontativo, o sobre sus verdaderas intenciones (¿alagar a ciertos sectores afines? ¿provocar la indignación de sus opositores?). Pero si hacemos un esfuerzo por abstraernos de estas cuestiones, e interpretamos sus dichos a la luz de sus propias explicaciones, es posible encontrar un fondo de verdad: si no existe una cierta igualdad de oportunidades entre los miembros de la sociedad, la idea del mérito se vacía de contenido. Una persona carente de ciertas condiciones básicas (nutrición, educación, posibilidades laborales, etc.) muy difícilmente podrá abrirse camino en la vida. A la inversa, una persona privilegiada desde su nacimiento, requerirá mucho menos esfuerzos para alcanzar mejores resultados. Una justicia que consistiera solamente en premiar el mérito, sin tener en cuenta las desigualdades de base, sería una justicia demasiado estrecha, demasiado humana. Como una carrera en que algunos parten de más adelante y otros, de más atrás.

Nadie puede decir en un sentido absoluto que “se hizo a sí mismo” (el famoso “self-made man”). Podemos estar legítimamente orgullosos de nuestros méritos, pero ellos presuponen algo que hemos recibido gratuitamente: haber nacido en una determinada familia, haber recibido su afecto y su cuidado, haber sido suficientemente educados, haber podido desarrollarnos humanamente, profesionalmente, espiritualmente. No todos han contado con nuestras oportunidades.

Una sociedad es justa en la medida en que brinda a todos la posibilidad de ser protagonistas de la propia vida, de desarrollarse, de progresar y de merecer. Esto no significa, de ninguna manera restarle valor e importancia al mérito personal. La vida social se corrompe fatalmente allí donde desaparece el principio del mérito. Pero este principio sólo puede funcionar en un modo humano y justo, cuando está acompañado por el principio de gratuidad. Éste nos obliga a sentirnos responsables por aquellos que por su situación no están en condiciones de merecer, y preocuparnos por construir una sociedad donde todos tengan igualdad de oportunidades. Como enseñaba Benedicto XVI:

Al ser un don recibido por todos, la caridad en la verdad es una fuerza que funda la comunidad, unifica a los hombres de manera que no haya barreras o confines. La comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser sólo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna ni aspirar a superar las fronteras, o convertirse en una comunidad universal. La unidad del género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la palabra de Dios-Amor que nos convoca. Al afrontar esta cuestión decisiva, hemos de precisar, por un lado, que la lógica del don no excluye la justicia ni se yuxtapone a ella como un añadido externo en un segundo momento y, por otro, que el desarrollo económico, social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 34)

Gratuidad y mérito se suponen y reclaman recíprocamente. La gracia de Dios es siempre “don y tarea”. Quien no recibe gratuitamente no estará en condiciones de merecer; pero quien no esté dispuesto al esfuerzo meritorio echará a perder lo que ha recibido gratuitamente. Eso lo sabían bien nuestros mayores cuando decían: “A Dios rogando y con el mazo dando”. No nos dejemos arrastrar en discusiones vanas. El Evangelio nos invita a luchar por una sociedad que valore y promueva adecuadamente el esfuerzo, y que al mismo tiempo brinde a todos las oportunidades necesarias para ser protagonistas de su propia vida.

Para reflexionar

¿Soy consciente de que todo lo que he logrado en la vida con mi esfuerzo tiene su raíz en la gracia de Dios?

¿Agradezco a Dios por lo que soy y lo que tengo?

¿Siento compasión hacia quienes no han tenido mis mismas oportunidades, o los menosprecio?

¿Me siento celoso o envidioso de los logros ajenos, o me alegro sinceramente con ellos?

¿Busco reflejar la misericordia de Dios para con el pecador? ¿Deseo más su conversión o su castigo?

Para orar: Himno de Vísperas

Deja tu comentario