Por Pbro. Gustavo Irrazábal

La Iglesia de los primeros siglos acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio, pero con la persecución de Diocleciano el número de mártires llegó a ser tan grande, que no se podía asignar un día separado para cada uno, razón por la cual se señaló un día en común para todos.

La Iglesia de los primeros siglos acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio, pero con la persecución de Diocleciano el número de mártires llegó a ser tan grande, que no se podía asignar un día separado para cada uno, razón por la cual se señaló un día en común para todos.

En Oriente consta que ya se celebraba una fiesta en honor de todos los santos desde 359. En Occidente, comenzó en Roma, cuando el Papa Gregorio IV consagró el Panteón al culto de los mártires el 1 de noviembre de 835, denominándolo Santa María ad Martyres. Dio así nuevo impulso a la costumbre ya existente de celebrar misas votivas en memoria no sólo de los mártires, sino también de muchos o de todos los santos.

Esta fiesta es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro modo de entender la Vida Eterna, que es el objeto final de nuestra esperanza, pero que también modela e inspira nuestro modo de vivir aquí y ahora. Y en particular, esta fiesta nos recuerda el carácter comunitario de la salvación. Lamentablemente, en nuestra cultura individualista, la dimensión comunitaria de nuestra existencia terrenal tiende a desaparecer y, junto con ella, la dimensión comunitaria del Cielo. Y sin esa dimensión comunitaria que es tan profundamente humana, la idea misma de Vida Eterna termina por vaciarse y desaparecer.

En la cultura popular, esto puede notarse claramente en las viñetas humorísticas. El hecho de que la vida eterna se haya convertido en un objeto insistente de humor es ya sugestivo del debilitamiento de la fe en nuestro destino sobrenatural. Proyectar en el Cielo aspectos ordinarios de nuestra vida terrena puede dar lugar a incongruencias divertidas (por ej., imaginar el cielo como una burocracia, con controles para el ingreso, administración eficientista, entretenimientos mundanos, etc.) pero muestra al mismo tiempo cómo esa verdad tan central de nuestra fe se va considerando cada vez más como un absurdo. Este humor suele desplegarse en las viñetas, que reflejan hábilmente el imaginario popular, presentando escenas protagonizadas por individuos despojados de toda referencia o propósito, que se relacionan entre sí a la distancia como extraños. Cada uno en su nube, como confinado en su propio espacio. La figura de Dios suele estar ausente.

Sin embargo, el anhelo de felicidad en nosotros es, en su última profundidad, un deseo de comunión con Dios y con los hermanos. Un Cielo de individuos aislados, reducidos casi a una abstracción de sí mismos, no puede tener ninguna fuerza para movilizar y atraer nuestra esperanza. Por eso es tan importante recuperar una idea que subyace a la fiesta de Todos los Santos y a la antigua tradición de celebrar misas votivas por muchos o por todos ellos al mismo tiempo. El Cielo es la Gran Comunión en Dios de todos los hombres, la realización concreta y definitiva del gran designio divino y el gran ideal humano de la fraternidad universal al que nos llama Francisco en Fratelli tutti. Y necesitamos con urgencia recuperar la potencia de las imágenes bíblicas y del arte cristiano que ilustran para nosotros esta verdad de fe: la comunión de los Santos.

Éste es el sentido de la visión que describe el libro del Apocalipsis (cap. 21) sobre la Jerusalén que desciende del Cielo:

La imagen de la Ciudad es un modo de hablar de la comunidad humana. En este caso, es la Jerusalén Celestial, la Ciudad de Dios, de la cual la Jerusalén terrenal era sólo una pálida imagen. La Jerusalén Celestial es la humanidad redimida, compuesta de seres humanos “de toda raza, lengua, pueblo y nación” (Apocalipsis 5,9), unidos en la comunión de un mismo amor, que es el amor de la Trinidad que circula en todos los corazones, como el correr de las acequias que, según el salmo, alegran y vivifican la Ciudad de Dios (salmo 45).

Esta Ciudad, en la visión del Apocalipsis 21, desciende del Cielo: no es obra del hombre sino de Dios. Esta ilustración del Beato de Liébana nos ayuda a explorar el simbolismo de la descripción del Apocalipsis. Su forma, según el texto sagrado, es cuadrada, cuatro lados iguales, símbolo de perfección. Y tiene 12 cimientos, que son los doce apóstoles: es la Iglesia apostólica, que se remonta al mismo Cristo sin solución de continuidad. Está hecha de oro puro, piedras preciosas y perlas, signos de su condición pura e inmaculada (en ella no hay pecado) y de su carácter trascendente. No tiene ni necesita ya ningún templo, “porque su Templo es el Señor Dios todopoderoso y el Cordero” (v.22), y no necesita tampoco la luz del sol ni de la luna, “ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero” (v.23).

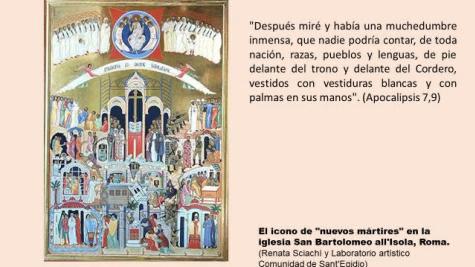

Una versión moderna de este mismo motivo podemos encontrarla en el ícono ecuménico de la Iglesia San Bartolomeo all’Isola, de la Comunidad Sant’Egidio, dedicado a “los mártires y testigos de la fe en el siglo XX”, que aquí no podemos explorar en detalle, pero representa los mártires de los lager, de los cristianos perseguidos en Armenia, el Líbano, Argelia, África, América Latina, etc. (http://archive.santegidio.org/cast/eventi/20021012/icona.htm (consulta: 3-11-2020)) La leyenda sostenida por los ángeles que separa las persecuciones terrenas y la gloria celestial reza: “attraverso la grande tribolazione” (Apocalipsis 7,14).

Según Apocalipsis 7, Juan el Profeta tiene una visión:

“(…) una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas; llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: «¡La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono, y del Cordero!».” (vv.9- 10)

Y cuando pregunta quiénes son, recibe la respuesta:

“Estos son los que vienen de la gran tribulación; ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero.” (v.14)

La misma idea de la multitud concorde de los santos, la encontramos representada también de modo más directo, sin mediación de la imagen de la ciudad, resaltando su dimensión personal y el carácter único e irrepetible de cada uno de los componentes de la multitud, que pone de relieve la providencia personalísima ejercitada por Dios en cada santo, al mismo tiempo que sus diferencias se componen en la perfecta unidad del designio de Dios. Es el “poliedro” (como diría el Papa) pero el poliedro definitivo, el de la eternidad. Esto podemos apreciarlo en algunas piezas del retablo de la Iglesia de Santo Domingo en Fiesole, obra sobre todo de Fra Angelico, que se encuentran en la National Gallery de Londres.

Forman parte de la misma multitud de los santos no sólo los que sucedieron a Cristo, sino también sus predecesores (primera figura), mostrando que la eficacia de su salvación se extiende a quienes

prepararon su venida, a toda la historia, pasado, presente y futuro. Todos están unidos en una misma actitud: contemplar devotos y extasiados a Jesucristo Glorificado. El conjunto trasmite esta idea de comunión profunda y armoniosa entre personajes tan distintos, el vínculo definitivo e indestructible de la caridad entre aquellos que en su vida terrena estuvieron tan alejados en el tiempo y en el espacio, pero ahora se encuentran definitivamente unidos en la glorificación de Dios.

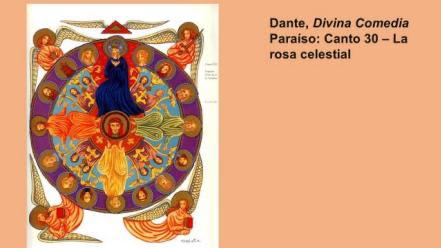

Por último, en el tratamiento artístico de este tema merece una mención especial, por su originalidad poética y elevación espiritual, el modo en que Dante, en la Divina Comedia, imagina esa realidad última de los bienaventurados, el punto final de su larga peregrinación a través del más allá. Ya no se trata de una Ciudad, que es imagen de unidad, orden, permanencia, seguridad, trabazón y solidez casi material. Tampoco es sólo la multitud de santos unidos en la común adoración del Cordero. Dante los imagina en la forma de una rosa, llena de belleza, de candor (es decir, de una blancura intrínseca, radiante), de vida y de fragancia, rodeada de ángeles en perpetuo movimiento, que abrevan en esa comunión como las abejas en la miel.

No es una visión fácil de representar. Aquí la encontramos en una ilustración medieval, bella pero fuertemente estilizada y estática. Aquí la figura de la rosa mística está aludida todavía a través de formas geométricas: el triángulo, signo del Dios Trino, del que asoman las alas del Espíritu Santo, está en la parte superior presidiendo; el círculo, signo de perfección reúne de modo radial a los diferentes personajes del Antiguo y Nuevo Testamento mencionados por Dante. En el centro, el rostro divino del Salvador. Otras representaciones son menos rígidas, más ingenuas y vívidas, tratan de recuperar el encanto poético de la imagen.

Aquí los bienaventurados están sentados o, se diría, recostados, en los pétalos de la rosa mística, reflejando la paz, el reposo, la contemplación que sacia todo deseo, lo propio de su condición bienaventurada, en la que participan plenamente de la vida trinitaria. Pero, en realidad, para Dante la rosa celestial no es una realidad diferente de la de los bienaventurados mismos. Es una rosa viviente: sus pétalos son los mismos bienaventurados, y la blancura de dichos pétalos son sus cuerpos glorificados. Los santos constituyen la rosa mística, y la delicada unión de sus pétalos es la obra del Espíritu Santo.

Este aspecto se encuentra mejor representado en la famosa ilustración de Gustave Doré, que además nos transmite la sensación de inmensidad sin límites de la rosa celestial, que produce en el observador un sentido agudo de la propia pequeñez frente al misterio del amor de Dios por los hombres.

Qué lejos estamos del imaginario chato y poco atrayente de las viñetas que comentamos al principio, habitadas por seres aislados entre sí, atrapados en una eternidad sin interés ni encanto, sin amor ni santidad. Algo con el cual sólo se puede lidiar a través del humor. Es cierto que es humor ligero, y que no hay que sobreinterpretarlo. Pero este humor no sería posible si no tuviera contacto con el imaginario popular, sus creencias o su escepticismo. Hacer viñetas sobre la vida eterna en otra época hubiera sido considerado sacrílego. Hoy se lo acepta, sobre todo, porque no se considera que toque nada de importancia práctica para nuestra vida.

Nuestra esperanza consiste en creer firmemente que nos encontraremos con Dios, y en él, con nuestros seres queridos, con todos los santos que tanto admiramos en este mundo, y con todos aquellos que no conocemos hoy, pero a los cuales nos unirá el conocimiento y el amor perfectos en la eternidad. Como dice un bello himno pascual de la Liturgia de las Horas refiriéndose a ese día: “Será el amor perfecto del encuentro / será como quien llora de alegría”.

Escuchemos la exhortación que nos dirige San Bernardo en una famosa homilía sobre esta solemnidad de Todos los Santos (Sermón 2: Opera omnia, edición cisterciense):

Para meditar:

¿Qué visión tengo de la Vida Eterna?

¿Pienso en el Cielo como el lugar de la perfecta comunión con Dios y con todos los hermanos? ¿Me dejo influir por el escepticismo de la cultura que me rodea?

¿Vivo conscientemente la Comunión de los Santos, busco su inspiración y su intercesión, experimento su cercanía?

¿Encuentro en la esperanza consuelo y fortaleza para afrontar las pérdidas de esta vida y no aferrarme a “este mundo que pasa”?

Para orar:

Deja tu comentario